2016年1月25日(月) – 3月25日(金)

本展は、写大ギャラリーコレクションより、昭和の写真界の巨匠 土門拳の代表作のひとつである「古寺巡礼」シリーズから代表的な作品を展示するものです。

同シリーズは、土門が1939(昭和14)年に室生寺を訪れ、その翌年、中宮寺・広隆寺にて弥勒菩薩を撮影したことから始まります。その後約40年間に渡り、土門が独自の眼と感性によって選んだ寺院・仏像を撮り続けたライフワークとも言える作品です。

日本の古典に対する土門の礼賛と美意識を織り込んだ作品の根底には、撮影当時の戦争に対する不穏な予感と拒絶、強固な意思が潜んでおり、古典の中に日本人としての自主独立の矜持と生命力を見出そうとする姿勢が存在しています。土門自身も『古寺巡礼』第一集(1963年・美術出版社)の中でこう述べています。

「奈良や京都の寺をまわって日本の古典を追求する仕事と、アクチュアルな社会問題と取り組む仕事とは、一見矛盾し、相反するように見えるが、ぼく自身にとっては同じことだった。縒り糸がないまじっているだけで、一本の綱であることに変わりはなかった。日本民族のヴァイタリティ−を触発すること、対象はちがっても、ただそれだけがぼくの関心だった。」

シリーズの撮影と『古寺巡礼』全5集の発刊を続ける中で、土門は二度脳出血で倒れています。右半身不随となり、車椅子での生活を余儀なくされましたが、1978(昭和53)年、念願だった雪の室生寺を撮影し、シリーズの制作を終えています。

そして同年、土門の厚意により、1237点のオリジナル・プリントが写大ギャラリーへ寄贈されることになり、『古寺巡礼』全5集(美術出版社)、『土門拳自選作品集』(世界文化社)に収録された作品のプリントが新たに制作されました。約600点のプリントを土門の監修下で制作し終えた1979(昭和54)年9月、土門は脳血栓に倒れ、そのまま11年間意識が戻ることのないまま、1990(平成2)年に80歳で亡くなりました。土門が意識を失った後、土門のプリントの調子を熟知していた夫人(たみ)と長女(真魚=本学36期卒、現・土門拳記念館館長)の監修の下、残り約600点のプリント制作が続けられ、収蔵が完了するまでに5年の歳月を要しました。

激動の時代に翻弄される人々へカメラを向ける一方で、古寺・仏像と向き合い、そこに古来より受け継がれる日本人としてのアイデンティティーを見出そうとした、土門の熱く真摯なまなざしを、本展のオリジナル・プリントから感じ取って頂けたらと存じます。

本展は、写大ギャラリー開設40周年を記念して2015年10月に新潟市新津美術館で開催された「土門拳写真展 −古寺巡礼−」にて展示された150点の写大ギャラリー土門拳コレクションの中から代表的な作品を別選し、展示するものです。

山形県酒田市生まれ。中学時代より画家を志すが、家の事情で断念。1933年に営業写真館である宮内幸太郎写真場の内弟子となるが、報道写真家を目指し、1935年、ドイツから帰国した名取洋之助が設立した日本工房に入社。戦後は絶対非演出の「リアリズム写真」をカメラ雑誌などで提唱し、写真界に大きな影響を与えた。1958年に写真集『ヒロシマ』(研光社)を刊行、国内外で高い評価を得る。筑豊炭鉱地帯の窮状を取材した1960年刊行の写真集『筑豊のこどもたち』(パトリア書店)は10万部を超えるベストセラーとなる。その後、仏像や寺院、古陶磁などの伝統工芸品や風景など、一貫して日本を撮り続けた。

会期

2016年1月25日(月) – 3月25日(金)

開館時間

10:00~20:00

休館日

会期中無休

会場

東京工芸大学 写大ギャラリー

〒164-8678 東京都中野区本町2-4-7 5号館(芸術情報館)2F

TEL 03-3372-1321 (代)

地下鉄丸ノ内線/大江戸線 中野坂上駅下車 1番出口・徒歩7分

入場料

無料

展示作品

モノクロ/カラー写真作品 54点

主催

東京工芸大学 芸術学部

土門拳

『古寺巡礼 第一集』法隆寺西院五重塔 全景

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第一集』法隆寺西院金堂五重塔 初重軒隅斗栱

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第一集』法隆寺西院 中門列柱

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第一集』法隆寺東院夢殿 行信僧都坐像面相

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第一集』法隆寺東院夢殿 行信僧都坐像

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第一集』中宮寺 観音菩薩半跏像

発色現像方式プリント

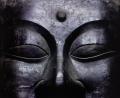

土門拳

『古寺巡礼 第一集』中宮寺 観音菩薩半跏像面相

ゼラチン シルバー プリント

土門拳

『古寺巡礼 第一集』薬師寺東院堂 観音菩薩立像(聖観音)頭部

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第一集』薬師寺東院堂 観音菩薩立像(聖観音)胸部

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第一集』深大寺 金銅釈迦如来倚像背面

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第二集』 石舞台古墳西面

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第二集』 吉備姫王檜隅墓猿石「かえる」

ゼラチン シルバー プリント

土門拳

『古寺巡礼 第二集』 吉備姫王檜隅墓猿石「えびす」

ゼラチン シルバー プリント

土門拳

『古寺巡礼 第二集』神護寺金堂 薬師如来立像頭部

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第二集』 神護寺金堂 薬師如来立像腹部衣文詳細

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第二集』神護寺金堂 薬師如来立像足部

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第二集』 渡岸寺観音堂 十一面観音立像全身

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第二集』渡岸寺観音堂 十一面観音立像頭部

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第二集』唐招提寺 宝蔵校倉西南隅詳細

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第二集』唐招提寺金堂 千手観音立像左脇千手詳細

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第二集』飛鳥寺金堂 釈迦如来坐像面相詳細

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第二集』飛鳥寺金堂 釈迦如来坐像右手

ゼラチン シルバー プリント

土門拳

『古寺巡礼 第三集』室生寺五重塔 雪景

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第三集』室生寺弥勒堂 釈迦如来坐像左半面相

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第三集』浄瑠璃寺金堂 吉祥天立像面相

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第三集』浄瑠璃寺金堂 吉祥天立像如意宝珠手詳細

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第三集』平等院鳳凰堂 大棟南端鳳凰全身

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第三集』平等院鳳凰堂 阿弥陀如来坐像見上げ

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第三集』平等院 遠望(宇治橋の朝ぼらけ)

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第三集』平等院鐘鳳凰堂 夕焼け

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第三集』三仏寺投入堂 全景

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第四集』高山寺石水院 東南隅縁框六葉釘隠し

ゼラチン シルバー プリント

土門拳

『古寺巡礼 第四集』高山寺 神鹿像一対 伝運慶作(右)

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第四集』高山寺 神鹿像一対 伝運慶作(左)

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第四集』臼杵石仏群 古園 大日如来坐像頭部

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第四集』嵯峨野石仏群 化野念仏寺 石仏全景

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第四集』中尊寺金色堂覆堂 東北面全景

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第四集』中尊寺金色堂内陣 正面全景

発色現像方式プリント

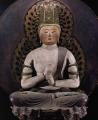

土門拳

『古寺巡礼 第四集』中尊寺 大日如来坐像(一字金輪)全身

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第五集』永保寺開山堂外陣 南面桟唐戸花狭間

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第五集』永保寺 臥龍池 無際橋

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第五集』三十三間堂内陣 千体千手観音立像群

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第五集』三十三間堂内陣 千体千手観音立像群正面

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第五集』三十三間堂内陣 風神像頭部

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第五集』三十三間堂内陣 雷神像面相

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第五集』瑞巌寺五大堂 北西面全景

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第五集』瑞巌寺廊下 中廊全景

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第五集』瑞泉寺開山堂 夢窓疎石坐禅像全身

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第五集』圓成寺白山堂 破風・千木

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第五集』龍安寺石庭 全景

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第五集』龍安寺石庭 油土塀外壁と萩

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第五集』妙喜庵待庵 茶席躙口

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第五集』西芳寺書院前 四半石

発色現像方式プリント

土門拳

『古寺巡礼 第五集』般若寺石造十三重塔 重層・月影

ゼラチン シルバー プリント