安達洋次郎|あだち ようじろう

Allan Ludwig|アラン・ルドウィック

石元泰博|いしもと やすひろ

Alfred Stieglitz|アルフレッド・スティーグリッツ

井津建郎|いづ けんろう

Alberto Schommer|アルベルト・チョメール

植田正治|うえだ しょうじ

Alfred Stieglitz|アルフレッド・スティーグリッツ

薄井一議|うすい かずよし

Ann Marie Rousseau|アン・マリー・ルソー

瑛九|えい きゅう

Ansel Adams|アンセル・アダムス

江崎三郎|えざき さぶろう

Arnold Newman|アーノルド・ニューマン

大石芳野|おおいし よしの

Arthur Tress|アーサー・トレス

大辻清司|おおつじ きよじ

Berenice Abbott|ベレニス・アボット

小野隆太郎|おの りゅうたろう

Bill Brandt|ビル・ブラント

オノデラユキ|おのでら ゆき

Bohnchang Koo|クー・ボンチャン

川田喜久治|かわだ きくじ

Brassaï|ブラッサイ

北島敬三|きたじま けいぞう

Bruce Davidson|ブルース・デヴィッドソン

北野 謙|きたの けん

Bruce Gilden|ブルース・ギルデン

木村伊兵衛|きむら いへい

Caj Bremer|カイ・ブレマー

栗田紘一郎|くりた こういちろう

Carl Chiarenza|カール・チアレンザ

河野安志|こうの やすし

Christopher Burkett|クリストファー・バーケット

小林紀晴|こばやし きせい

Chin-pao Chen|陳 敬寶

近藤福雄|こんどう とみお

Charles H. Traub|チャールズ・トラウブ

佐藤明|さとう あきら

Colleen Kenyon|コリーン・ケニオン

柴田敏雄|しばた としお

Diane Arbus|ダイアン・アーバス

鈴鹿芳康|すずか よしやす

Duane Michals|デュアン・マイケルズ

須田一政|すだ いっせい

Edouard Boubat|エドゥアール・ブーバ

高木こずえ|たかぎ こずえ

Ed Van Der Elsken|エド・ヴァン・デル・エルスケン

高梨豊|たかなし ゆたか

Edward S. Curtis|エドワード・カーティス

立木義浩|たつき よしひろ

Edward Weston|エドワード・ウェストン

田沼武能|たぬま たけよし

Edward Steichen|エドワード・スタイケン

丹野章|たんの あきら

Elliott Erwitt|エリオット・アーウィット

塚原琢哉|つかはら たくや

Ellen Land-Weber|エレン・ランド=ウェーバー

築地仁|つきじ ひとし

Ernst Haas|エルンスト・ハース

東松照明|とうまつ しょうめい

Erika Kiffl|エリカ・キッフル

Eugène Atget|ウジェーヌ・アジェ

土門 拳|Ken Domon, 1909-1990

山形県酒田市生まれ。7歳で家族と東京へ移り住み、その後横浜で学生時代を過ごす。中学時代より画家を志すが、家の事情で断念。1933年に営業写真館である宮内幸太郎写真場の内弟子となるが、報道写真家を目指し、1935年、名取洋之助が設立した日本工房に入社。戦後は、絶対非演出の「リアリズム写真」をカメラ雑誌などで提唱し、写真界に大きな影響を与えた。1958年に写真集『ヒロシマ』(研光社)を刊行、国内外で高い評価を得る。筑豊炭鉱地帯の窮状を取材した1960年刊行の写真集『筑豊のこどもたち』(パトリア書店)は10万部を超えるベストセラーとなる。ほかにもライフワークとなった「古寺巡礼」シリーズでは仏像や寺院の撮影を約40年続け、古陶磁などの伝統工芸品や風景など、日本人としてのアイデンティティを見つめるべく、一貫して日本を撮り続けた。

土門拳記念館

©土門拳「近藤勇と鞍馬天狗」1955年

©土門拳「近藤勇と鞍馬天狗」1955年中島秀雄|なかじま ひでお

Fernando L. Ras|フェルナンド・ラス

中谷吉隆|なかたに よしたか

Felix A. Beato|フェリックス・ベアト

中山岩太|なかやま いわた

Félix Nadar|フェリックス・ナダール

奈良原一高|ならはら いっこう

Franco Fontana|フランコ・フォンタナ

橋口譲二|はしぐち じょうじ

Francis Frith|フランシス・フリス

広川泰士|ひろかわ たいし

Garry Winogrand|ゲイリー・ウィノグランド

古屋誠一|ふるや せいいち

Giorgia Fiorio|ジョルジア・フィオリオ

平敷兼七|へしき けんしち

Gisèle Freund|ジゼル・フロイント

Gwen Akin|グエン・エイキン

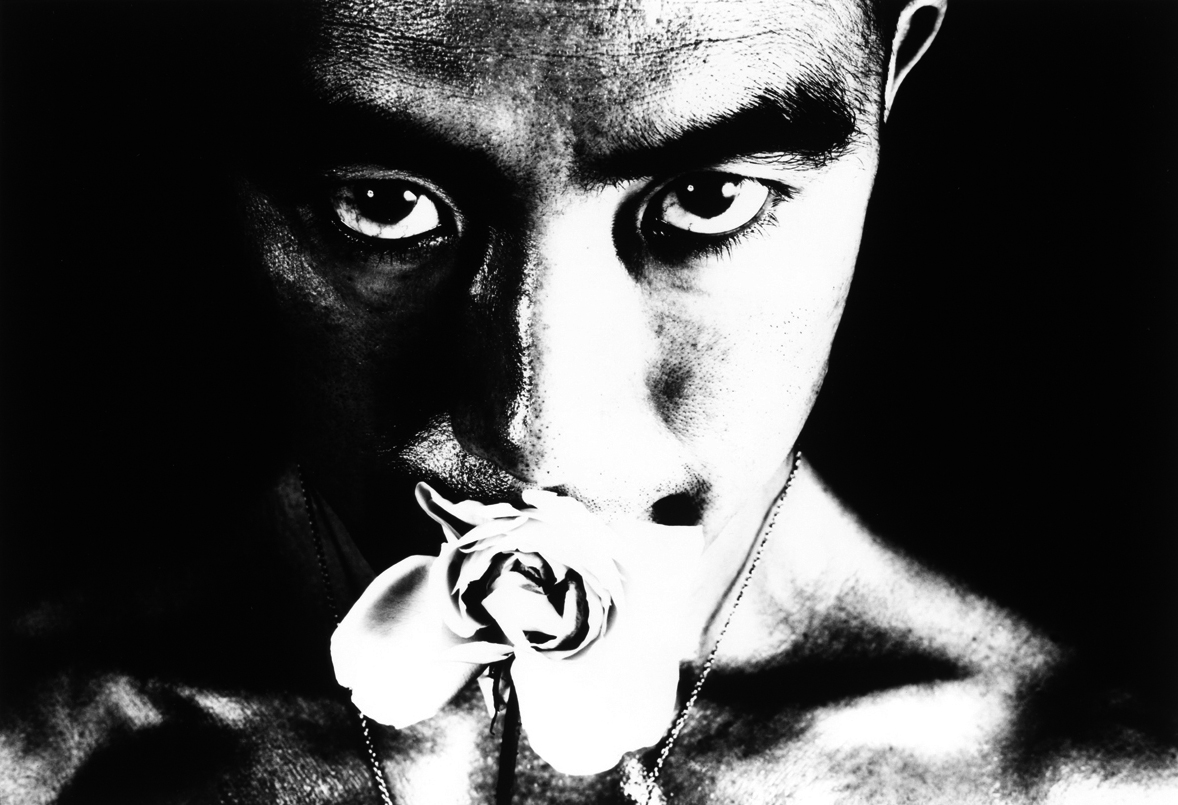

細江英公|Eikoh Hosoe, 1933-2024

山形県米沢市に生まれ、東京で育つ。1954年に東京写真短期大学(現・東京工芸大学)卒業。1959年に東松照明、川田喜久治、奈良原一高、佐藤明、丹野章とセルフエージェンシー「VIVO」を立ち上げる(1961年解散)。小説家の三島由紀夫を被写体とした写真集『薔薇刑』(1963年、集英社)や、秋田の農村を舞台に舞踊家の土方巽をモデルにした『鎌鼬』(1969年、現代思想社)を発表し、1960年代より国際的に評価される。1975年に東京工芸大学教授に着任し、写大ギャラリー運営委員長となる。2003年、英国王立写真協会より特別勲章を授与。1995年より清里フォトアートミュージアム館長に就任。2010年10月には写真家として4人目の文化功労者に選出された。

「薔薇刑」#16 1962年

「薔薇刑」#16 1962年本城直季|ほんじょう なおき

Harold Jones|ハロルド・ジョーンズ

松尾忠男|まつお ただお

Hippolyte Bayard|イポリト・バイヤール

宮武東洋|みやたけ とうよう

Imogen Cunningham|イモジン・カニンハム

村井修|むらい おさむ

Irving Penn|アーヴィング・ペン

Jan Groover|ジャン・グルーバー

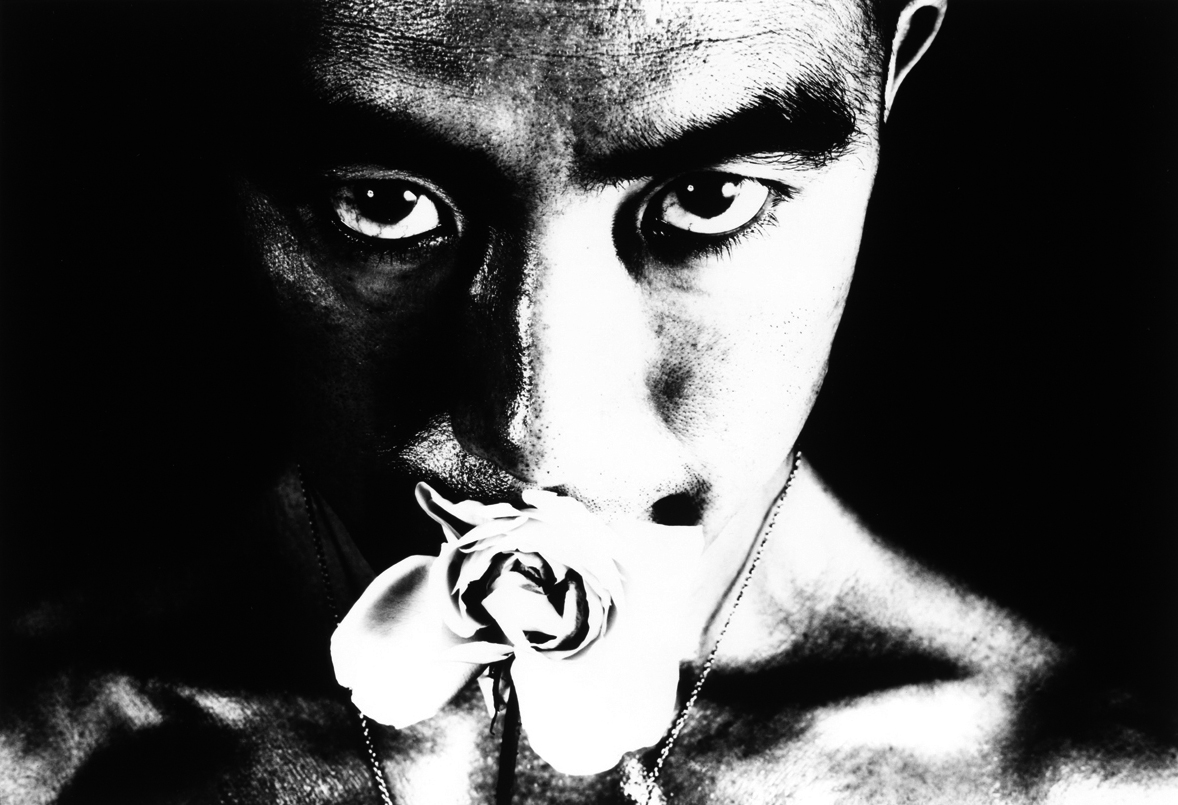

森山大道|Daido Moriyama, 1938-

大阪府池田市生まれ。グラフィックデザイナーを経て、岩宮武二、細江英公のアシスタントを経験。1964年、フリーランスとなった後は、実験的でラディカルな作品を写真雑誌や写真集で発表し続けている。1968年から1970年まで雑誌『プロヴォーク』に参加。1968年、写真集『にっぽん劇場写真帖』(室町書房)、1972年『写真よさようなら』(写真評論社)を出版する。その影響力は日本国内にとどまらず、近年では海外でも高い評価を受け、世界各地で大規模な展覧会が開催されている。東京工芸大学客員教授。

「にっぽん劇場写真帖」より 1966年

「にっぽん劇場写真帖」より 1966年安井仲治|やすい なかじ

Jack Welpott|ジャック・ウェルポット

吉川富三|よしかわ とみぞう

Jaschi Klein|ヤシ・クライン

渡辺義雄|わたなべ よしお

Jeff R. Dunas|ジェフ・デュナス

Jeanloup Sieff|ジャンルー・シーフ

Joel Sternfeld|ジョエル・スタンフェルド

Joan Fontcuberta|ジョアン・フォンキュベルタ

Judy Dater|ジュディー・データ

Ken Ohara|ケンオハラ

Les Krims|レス・クリムス

Lewis W. Hine|ルイス・ハイン

Lewis Baltz|ルイス・ボルツ

Lisette Model|リゼット・モデル

Lucien Clergue|ルシアン・クレルグ

Martin Parr|マーティン・パー

Mario Díaz|マリオ・ディアス

Mario Giacomelli|マリオ・ジャコメリ

Marcos Zimmermann|マルコス・ツィーマーマン

Mary Elen Mark|マリー・エレン・マーク

Minor White|マイナー・ホワイト

Michael Kenna|マイケル・ケンナ

NASA|ナサ

Neal Slavin|ニール・スレイヴン

Nicola Perscheid|ニコラ・ペルシャイト

Osamu James NAKAGAWA|オサム・ジェームス・中川

Patrick Nagatani|パトリック・ナガタニ

Paul Strand|ポール・ストランド

Pierre Cordier|ピエール・コルディエ

Philippe Halsman|フィリップ・ハルスマン

Pyung-Yong Lee|イ・ピョンヨン

Ray K. Metzker |レイ・メッカー

Ralph Gibson|ラルフ・ギブソン

Robert Capa|ロバート・キャパ

Robert Demachy|ロベール・ドマシー

ロベール・ドアノー|Robert Doisneau, 1912−1994

フランス・パリ郊外のジャンティイに生まれる。石版彫刻師として働いた後、1931年写真に転向し、カメラマンとして仕事を始める。1934年に自動車会社ルノーに就職して広告写真を担当。1939年写真通信社アジャンス・ラフォの創始者ルル・ラフォに出会い、パリの写真を撮り始める。第二次世界大戦中は、フランス軍に召集され入隊した後、レジスタンス運動に参加。戦後は『ヴォーグ』誌の専属カメラマンとしてファッションや社交界の撮影を行った時期もあるが、フリーランスの写真家としてルポルタージュに取り組み、終生パリで市井の人々の生活をエスプリと愛情を持った視線で捉え続けた。現在でもフランスを代表する写真家のひとりとして、広く世界中で愛されている。

「市庁舎前のキス」1950年

「市庁舎前のキス」1950年

Ruth Bernhard|ルース・バーンハート

Russell Lee|ラッセル・リー

Stephen Shore|ステファン・ショウ

Toby Old トビー・オールド

Usha|ウシャ

Valera&Natasha Cerkashin|ヴァレラ&ナターシャ・チェルカシン

W. Eugene Smith|ユージン・スミス

ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット|William Henry Fox Talbot, 1800−1877

イギリス・ウィルトシャー州の名門貴族の家に生まれる。ケンブリッジ大学に学び、科学者としてだけでなく、数学者、考古学者、語源学者としても知られており、英国王立協会に数多くの研究論文を発表している。1841年、一枚のネガから複数のプリントを得ることができる、現在の写真の原型といえるネガ・ポジ法の「カロタイプ」を発表した写真術の先駆者の一人。1844年から46年にかけて世界最初の写真集『自然の鉛筆』を出版した。バビロニアの楔形文字の解読、アッシリア語辞典の編纂などにも携わり、自らの言語研究にもカロタイプを用いていた。

「自然の鉛筆」#24 果物籠 1845年

「自然の鉛筆」#24 果物籠 1845年

Walker Evans|ウォーカー・エヴァンス

William Klein|ウィリアム・クライン

Willy Ronis|ウィリー・ロニス

ウィン・バロック|Wynn Bullock, 1902−1975

アメリカ・シカゴに生まれる。コロンビア大学にて声楽を学び、テノール歌手として活動した後、パリ・ミラノ・ベルリンに留学、1930年に帰国。マン・レイやモホリ=ナギ等の写真に触れて視覚芸術に興味を持ち、1938年ロサンゼルスのアート・センター・スクールに入学。ソラリゼーション等実験写真の作品を制作。1941年の卒業後は商業写真家として活動する。1948年にエドワード・ウエストンに出会い、その影響を強く受けストレートな写真を撮るようになる。8×10インチの大型カメラを使って、自宅近くの風景を舞台に撮影を行い、美しく諧調豊かなモノクロプリントを制作したことで知られる。1955年にはエドワード・スタイケンが企画構成した「人間家族」展(ニューヨーク近代美術館)に「森の子供」出品している。

「森の子供」1951年

「森の子供」1951年

Yang Seungwoo|梁 丞佑

Yousuf Karsh|ユーサフ・カーシュ

安達洋次郎|あだち ようじろう

石元泰博|いしもと やすひろ

井津建郎|いづ けんろう

植田正治|うえだ しょうじ

薄井一議|うすい かずよし

瑛九|えい きゅう

江崎三郎|えざき さぶろう

大石芳野|おおいし よしの

大辻清司|おおつじ きよじ

小野隆太郎|おの りゅうたろう

オノデラユキ|おのでら ゆき

川田喜久治|かわだ きくじ

北島敬三|きたじま けいぞう

北野 謙|きたの けん

木村伊兵衛|きむら いへい

栗田紘一郎|くりた こういちろう

河野安志|こうの やすし

小林紀晴|こばやし きせい

近藤福雄|こんどう とみお

佐藤明|さとう あきら

柴田敏雄|しばた としお

鈴鹿芳康|すずか よしやす

須田一政|すだ いっせい

高木こずえ|たかぎ こずえ

高梨豊|たかなし ゆたか

立木義浩|たつき よしひろ

田沼武能|たぬま たけよし

丹野章|たんの あきら

塚原琢哉|つかはら たくや

築地仁|つきじ ひとし

東松照明|とうまつ しょうめい

土門 拳|Ken Domon, 1909-1990

山形県酒田市生まれ。7歳で家族と東京へ移り住み、その後横浜で学生時代を過ごす。中学時代より画家を志すが、家の事情で断念。1933年に営業写真館である宮内幸太郎写真場の内弟子となるが、報道写真家を目指し、1935年、名取洋之助が設立した日本工房に入社。戦後は、絶対非演出の「リアリズム写真」をカメラ雑誌などで提唱し、写真界に大きな影響を与えた。1958年に写真集『ヒロシマ』(研光社)を刊行、国内外で高い評価を得る。筑豊炭鉱地帯の窮状を取材した1960年刊行の写真集『筑豊のこどもたち』(パトリア書店)は10万部を超えるベストセラーとなる。ほかにもライフワークとなった「古寺巡礼」シリーズでは仏像や寺院の撮影を約40年続け、古陶磁などの伝統工芸品や風景など、日本人としてのアイデンティティを見つめるべく、一貫して日本を撮り続けた。

土門拳記念館

©土門拳「近藤勇と鞍馬天狗」1955年

©土門拳「近藤勇と鞍馬天狗」1955年中島秀雄|なかじま ひでお

中谷吉隆|なかたに よしたか

中山岩太|なかやま いわた

奈良原一高|ならはら いっこう

橋口譲二|はしぐち じょうじ

広川泰士|ひろかわ たいし

古屋誠一|ふるや せいいち

平敷兼七|へしき けんしち

細江英公|Eikoh Hosoe, 1933-2024

山形県米沢市に生まれ、東京で育つ。1954年に東京写真短期大学(現・東京工芸大学)卒業。1959年に東松照明、川田喜久治、奈良原一高、佐藤明、丹野章とセルフエージェンシー「VIVO」を立ち上げる(1961年解散)。小説家の三島由紀夫を被写体とした写真集『薔薇刑』(1963年、集英社)や、秋田の農村を舞台に舞踊家の土方巽をモデルにした『鎌鼬』(1969年、現代思想社)を発表し、1960年代より国際的に評価される。1975年に東京工芸大学教授に着任し、写大ギャラリー運営委員長となる。2003年、英国王立写真協会より特別勲章を授与。1995年より清里フォトアートミュージアム館長に就任。2010年10月には写真家として4人目の文化功労者に選出された。

「薔薇刑」#16 1962年

「薔薇刑」#16 1962年本城直季|ほんじょう なおき

松尾忠男|まつお ただお

宮武東洋|みやたけ とうよう

村井修|むらい おさむ

森山大道|Daido Moriyama, 1938-

大阪府池田市生まれ。グラフィックデザイナーを経て、岩宮武二、細江英公のアシスタントを経験。1964年、フリーランスとなった後は、実験的でラディカルな作品を写真雑誌や写真集で発表し続けている。1968年から1970年まで雑誌『プロヴォーク』に参加。1968年、写真集『にっぽん劇場写真帖』(室町書房)、1972年『写真よさようなら』(写真評論社)を出版する。その影響力は日本国内にとどまらず、近年では海外でも高い評価を受け、世界各地で大規模な展覧会が開催されている。東京工芸大学客員教授。

「にっぽん劇場写真帖」より 1966年

「にっぽん劇場写真帖」より 1966年安井仲治|やすい なかじ

吉川富三|よしかわ とみぞう

渡辺義雄|わたなべ よしお

Allan Ludwig|アラン・ルドウィック

Alfred Stieglitz|アルフレッド・スティーグリッツ

Alberto Schommer|アルベルト・チョメール

Alfred Stieglitz|アルフレッド・スティーグリッツ

Ann Marie Rousseau|アン・マリー・ルソー

Ansel Adams|アンセル・アダムス

Arnold Newman|アーノルド・ニューマン

Arthur Tress|アーサー・トレス

Berenice Abbott|ベレニス・アボット

Bill Brandt|ビル・ブラント

Bohnchang Koo|クー・ボンチャン

Brassaï|ブラッサイ

Bruce Davidson|ブルース・デヴィッドソン

Bruce Gilden|ブルース・ギルデン

Caj Bremer|カイ・ブレマー

Carl Chiarenza|カール・チアレンザ

Christopher Burkett|クリストファー・バーケット

Chin-pao Chen|陳 敬寶

Charles H. Traub|チャールズ・トラウブ

Colleen Kenyon|コリーン・ケニオン

Diane Arbus|ダイアン・アーバス

Duane Michals|デュアン・マイケルズ

Edouard Boubat|エドゥアール・ブーバ

Ed Van Der Elsken|エド・ヴァン・デル・エルスケン

Edward S. Curtis|エドワード・カーティス

Edward Weston|エドワード・ウェストン

Edward Steichen|エドワード・スタイケン

Elliott Erwitt|エリオット・アーウィット

Ellen Land-Weber|エレン・ランド=ウェーバー

Ernst Haas|エルンスト・ハース

Erika Kiffl|エリカ・キッフル

Eugène Atget|ウジェーヌ・アジェ

Fernando L. Ras|フェルナンド・ラス

Felix A. Beato|フェリックス・ベアト

Félix Nadar|フェリックス・ナダール

Franco Fontana|フランコ・フォンタナ

Francis Frith|フランシス・フリス

Garry Winogrand|ゲイリー・ウィノグランド

Giorgia Fiorio|ジョルジア・フィオリオ

Gisèle Freund|ジゼル・フロイント

Gwen Akin|グエン・エイキン

Harold Jones|ハロルド・ジョーンズ

Hippolyte Bayard|イポリト・バイヤール

Imogen Cunningham|イモジン・カニンハム

Irving Penn|アーヴィング・ペン

Jan Groover|ジャン・グルーバー

Jack Welpott|ジャック・ウェルポット

Jaschi Klein|ヤシ・クライン

Jeff R. Dunas|ジェフ・デュナス

Jeanloup Sieff|ジャンルー・シーフ

Joel Sternfeld|ジョエル・スタンフェルド

Joan Fontcuberta|ジョアン・フォンキュベルタ

Judy Dater|ジュディー・データ

Ken Ohara|ケンオハラ

Les Krims|レス・クリムス

Lewis W. Hine|ルイス・ハイン

Lewis Baltz|ルイス・ボルツ

Lisette Model|リゼット・モデル

Lucien Clergue|ルシアン・クレルグ

Martin Parr|マーティン・パー

Mario Díaz|マリオ・ディアス

Mario Giacomelli|マリオ・ジャコメリ

Marcos Zimmermann|マルコス・ツィーマーマン

Mary Elen Mark|マリー・エレン・マーク

Minor White|マイナー・ホワイト

Michael Kenna|マイケル・ケンナ

NASA|ナサ

Neal Slavin|ニール・スレイヴン

Nicola Perscheid|ニコラ・ペルシャイト

Osamu James NAKAGAWA|オサム・ジェームス・中川

Patrick Nagatani|パトリック・ナガタニ

Paul Strand|ポール・ストランド

Pierre Cordier|ピエール・コルディエ

Philippe Halsman|フィリップ・ハルスマン

Pyung-Yong Lee|イ・ピョンヨン

Ray K. Metzker|レイ・メッカー

Ralph Gibson|ラルフ・ギブソン

Robert Capa|ロバート・キャパ

Robert Demachy|ロベール・ドマシー

ロベール・ドアノー|Robert Doisneau, 1912−1994

フランス・パリ郊外のジャンティイに生まれる。石版彫刻師として働いた後、1931年写真に転向し、カメラマンとして仕事を始める。1934年に自動車会社ルノーに就職して広告写真を担当。1939年写真通信社アジャンス・ラフォの創始者ルル・ラフォに出会い、パリの写真を撮り始める。第二次世界大戦中は、フランス軍に召集され入隊した後、レジスタンス運動に参加。戦後は『ヴォーグ』誌の専属カメラマンとしてファッションや社交界の撮影を行った時期もあるが、フリーランスの写真家としてルポルタージュに取り組み、終生パリで市井の人々の生活をエスプリと愛情を持った視線で捉え続けた。現在でもフランスを代表する写真家のひとりとして、広く世界中で愛されている。

「市庁舎前のキス」1950年

「市庁舎前のキス」1950年Ruth Bernhard|ルース・バーンハート

Russell Lee|ラッセル・リー

Stephen Shore|ステファン・ショウ

Toby Old|トビー・オールド

Usha|ウシャ

Valera&Natasha Cerkashin|

ヴァレラ&ナターシャ・チェルカシン

W. Eugene Smith|ユージン・スミス

ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット|William Henry Fox Talbot, 1800−1877

イギリス・ウィルトシャー州の名門貴族の家に生まれる。ケンブリッジ大学に学び、科学者としてだけでなく、数学者、考古学者、語源学者としても知られており、英国王立協会に数多くの研究論文を発表している。1841年、一枚のネガから複数のプリントを得ることができる、現在の写真の原型といえるネガ・ポジ法の「カロタイプ」を発表した写真術の先駆者の一人。1844年から46年にかけて世界最初の写真集『自然の鉛筆』を出版した。バビロニアの楔形文字の解読、アッシリア語辞典の編纂などにも携わり、自らの言語研究にもカロタイプを用いていた。

「自然の鉛筆」#24 果物籠 1845年

「自然の鉛筆」#24 果物籠 1845年Walker Evans|ウォーカー・エヴァンス

William Klein|ウィリアム・クライン

Willy Ronis|ウィリー・ロニス

ウィン・バロック|Wynn Bullock, 1902−1975

アメリカ・シカゴに生まれる。コロンビア大学にて声楽を学び、テノール歌手として活動した後、パリ・ミラノ・ベルリンに留学、1930年に帰国。マン・レイやモホリ=ナギ等の写真に触れて視覚芸術に興味を持ち、1938年ロサンゼルスのアート・センター・スクールに入学。ソラリゼーション等実験写真の作品を制作。1941年の卒業後は商業写真家として活動する。1948年にエドワード・ウエストンに出会い、その影響を強く受けストレートな写真を撮るようになる。8×10インチの大型カメラを使って、自宅近くの風景を舞台に撮影を行い、美しく諧調豊かなモノクロプリントを制作したことで知られる。1955年にはエドワード・スタイケンが企画構成した「人間家族」展(ニューヨーク近代美術館)に「森の子供」出品している。

「森の子供」1951年

「森の子供」1951年Yang Seungwoo|梁 丞佑

Yousuf Karsh|ユーサフ・カーシュ