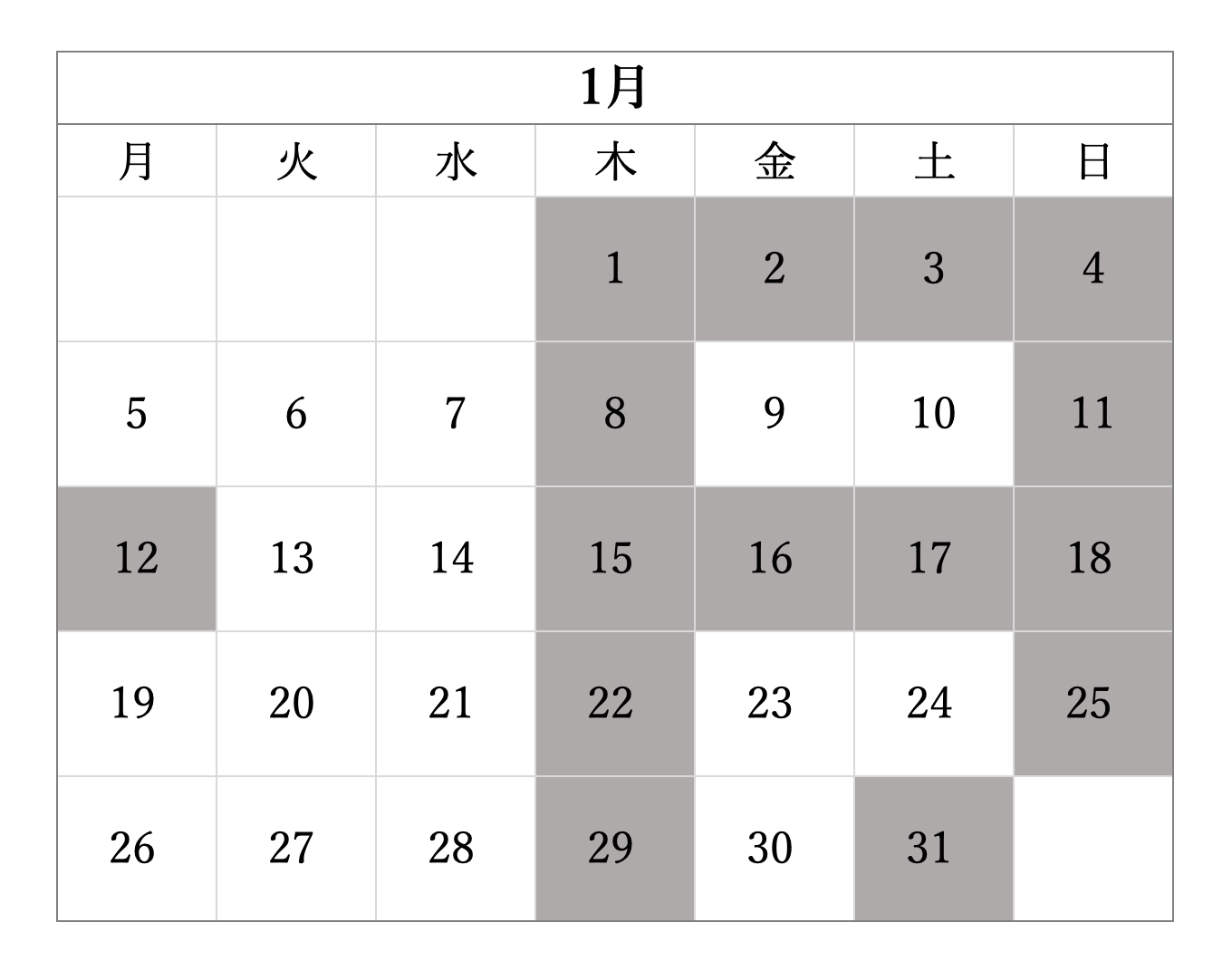

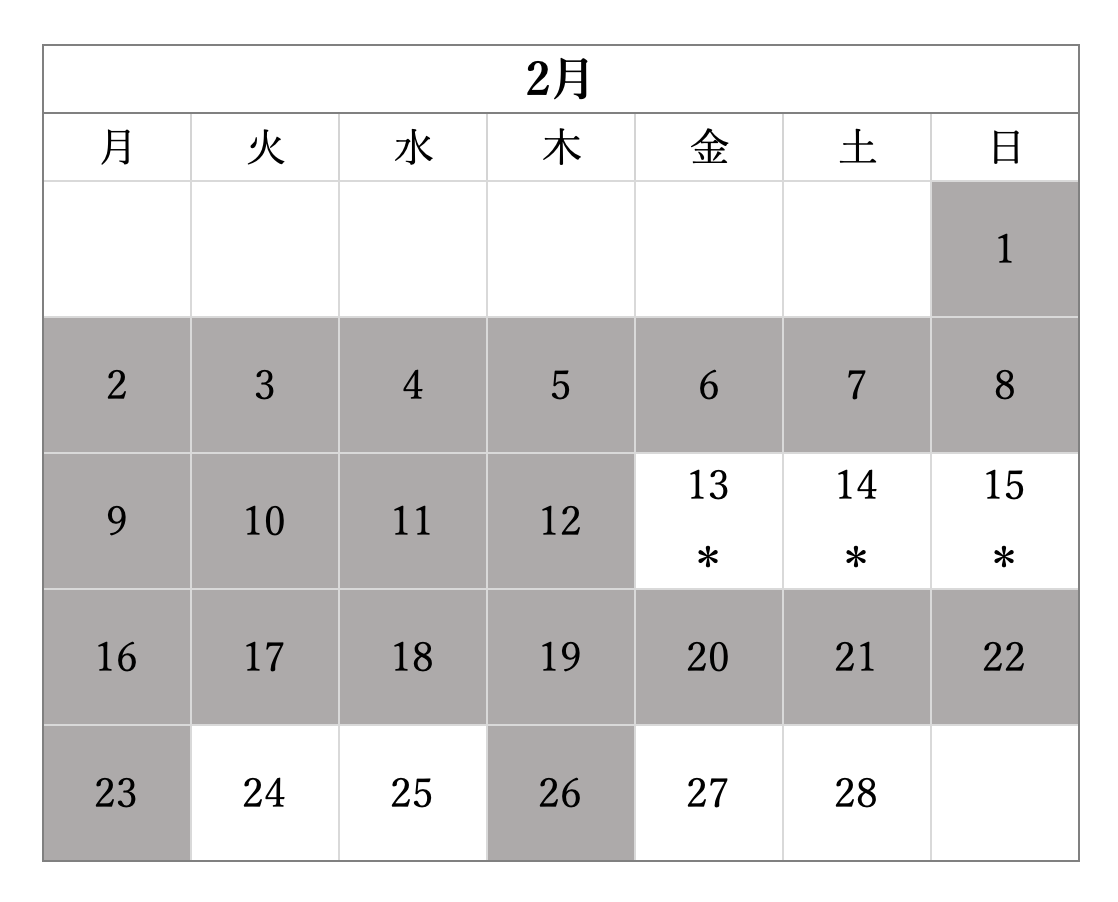

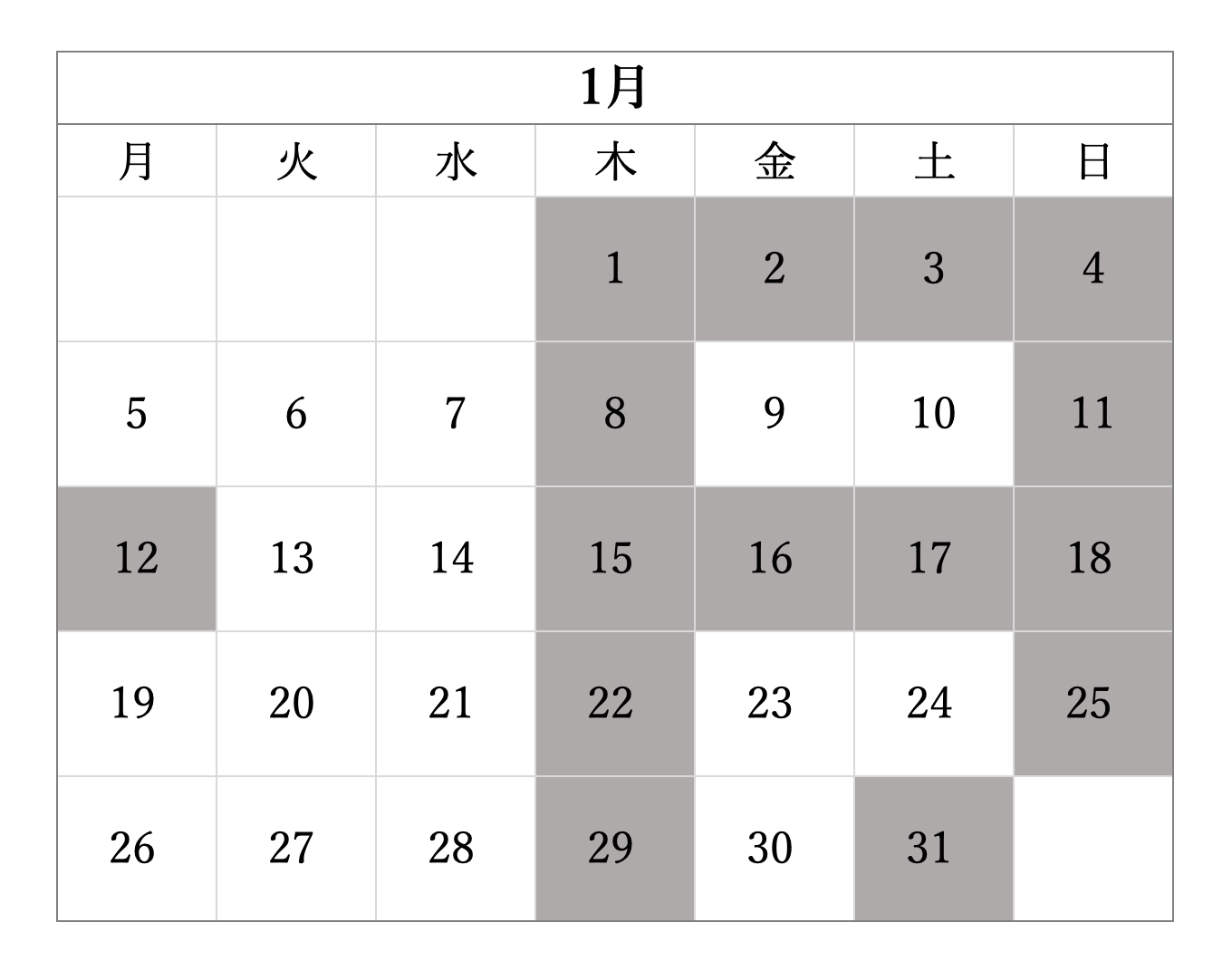

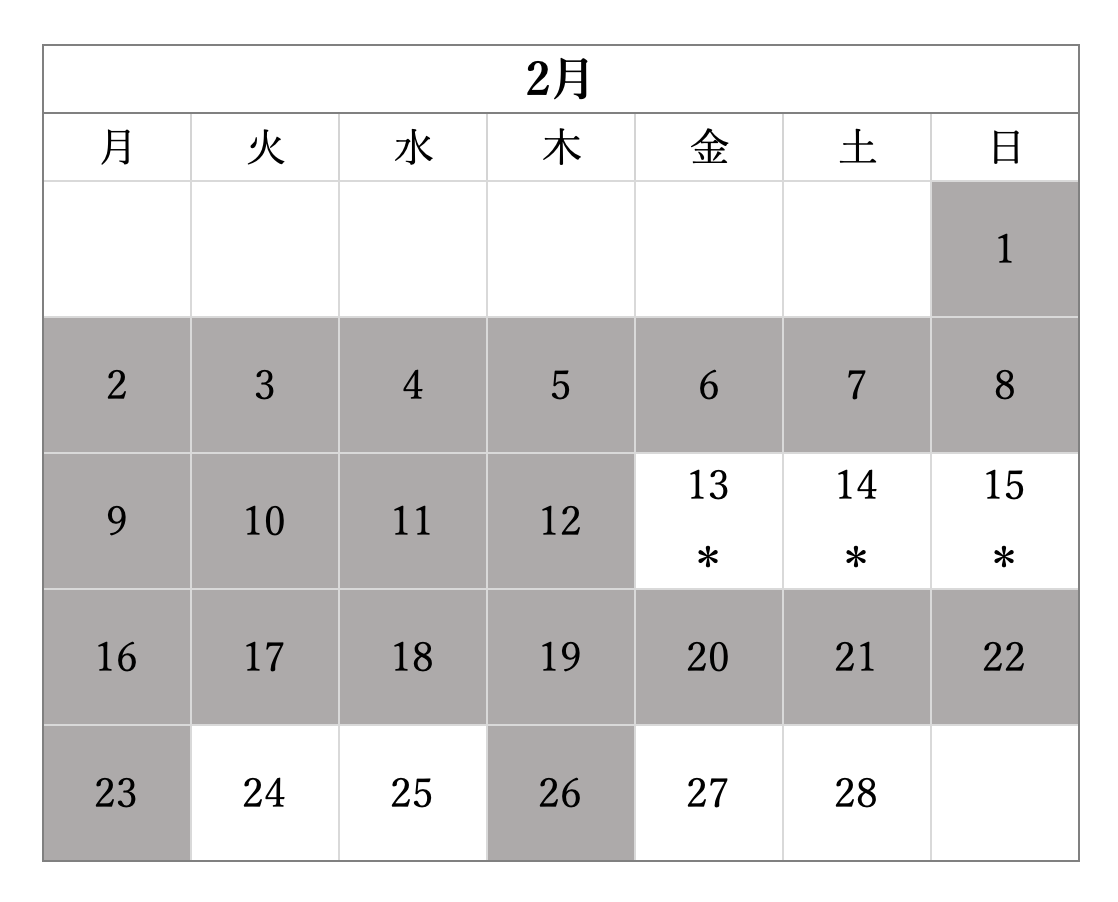

2026年1月・2月の開閉館は下記のカレンダーをご確認ください。

営業時間は変更になる場合があります。その場合は当ウェブサイトにて修正版を掲載いたします。

1月カレンダー(白:開館日、グレー:閉館日)

2月カレンダー(白:開館日、グレー:閉館日)

*2月13日(金)、14日(土)、15日(日)は、「卒業制作展2026」となります。

2026. 2026. 01. 071月・2月の開閉館日について

2026年1月・2月の開閉館は下記のカレンダーをご確認ください。

営業時間は変更になる場合があります。その場合は当ウェブサイトにて修正版を掲載いたします。

1月カレンダー(白:開館日、グレー:閉館日)

2月カレンダー(白:開館日、グレー:閉館日)

*2月13日(金)、14日(土)、15日(日)は、「卒業制作展2026」となります。

01. 07日台合同シンポジウムを開催しました

彭瑞麟写真展開催にあわせ、11月30日(日)に、日台合同シンポジウム「日台写真史の交錯と継承──彭瑞麟の視座から」を開催いたしました。

日本と台湾から登壇者をお招きして、彭瑞麟の作品を軸にそれぞれの研究を発表いただき、日本・台湾の写真史について多角的に深く掘り下げるシンポジウムとなりました。

登壇者:彭雅倫、王雅倫、侯鵬暉、飯沢耕太郎、吉田成(順不同、敬称略)

基調講演:彭雅倫「彭瑞麟作品とアーカイブ」

王雅倫「彭瑞麟の風景撮影:20世紀初期台湾撮影史の想像と実践を再現」

吉田成「彭瑞麟作品の技法とその時代背景、技術の分析」

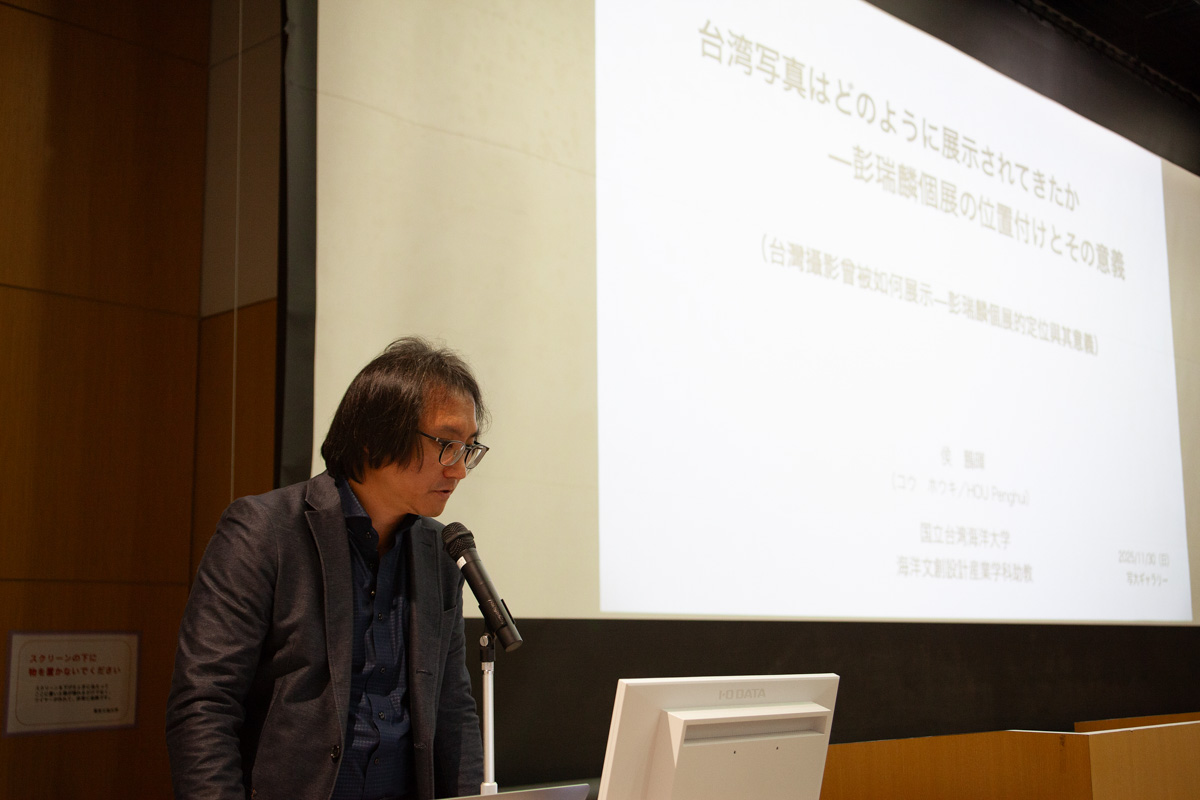

侯鵬暉「台湾写真はどのように展示されてきたか——彭瑞麟個展の位置付けとその意義」

飯沢耕太郎「昭和初期の日本写真の潮流と彭瑞麟のまなざし」

台湾からのご参加や、専門家のご参加もあり、非常に有意義な会となりました。

シンポジウムのまとめは、写大ギャラリー2025年度年報「Annual Report2025」にも掲載の予定です。ぜひご覧ください。

01. 07彭瑞麟展トークイベントを開催しました

彭瑞麟写真展「我(わたし)は誰か/イ厓係麼人/我是啥人/我是誰」に関連して、11月28日(金)にトークイベントを開催しました。

彭瑞麟の遺族であり、彭瑞麟資料庫を運営する彭雅倫氏を登壇者にお招きし、写大ギャラリー小林紀晴(東京工芸大学教授)を聞き役に、様々なお話を伺いました。

展覧会を開催するに至ったきっかけや、アーカイヴの運営、彭瑞麟の生涯とその作品に関して、より深く知ることができるトークイベントとなりました。

台湾の関係者にも多く参加いただき、盛況のうちに終わりました。

トークイベントの書き起こし(抜粋)は、写大ギャラリー2025年度年報「Annual Report2025」にも掲載の予定です。ぜひご覧ください。

2025. 2025. 11. 17日台合同シンポジウム開催のお知らせ

彭瑞麟写真展開催にあわせ日台合同シンポジウム「日台写真史の交錯と継承──彭瑞麟の視座から」を開催いたします。

日時:2025 年11月30日(日) 12時30分〜18時30分(予定)

場所:東京工芸大学 中野キャンパス 5号館1階 メインホール

登壇者:彭雅倫、王雅倫、侯鵬暉、飯沢耕太郎、吉田成(順不同、敬称略)

参加費:無料

*下記よりご予約ください。

Googleフォーム(https://forms.gle/vwKyxnp4Nt1QjWkF7)

電話番号 03-5371-2694

(ご予約の際は代表者氏名、参加人数、電話番号をお知らせください)

構成(予定):

1. 基調講演:彭雅倫「彭瑞麟作品とアーカイブ」12:50〜

2. 王雅倫「彭瑞麟の風景撮影:20世紀初期台湾撮影史の想像と実践を再現」14:20〜

3. 吉田成「彭瑞麟作品の技法とその時代背景、技術の分析」15:45〜

4. 侯鵬暉「台湾写真はどのように展示されてきたか——彭瑞麟個展の位置付けとその意義」16:40〜

5. 飯沢耕太郎「昭和初期の日本写真の潮流と彭瑞麟のまなざし」17:20〜

*登壇者・内容は諸事情により変更になる可能性があります。

*12時頃開場の予定です。

*お席はご予約いただいた順番に関わらず、会場にお越しいただいた順番でご案内いたします。開始時間までに会場へお越しください。

*お時間を過ぎてからご到着された場合は、会場の後ろへご案内させていただく可能性がございます。ご了承ください。

11. 17トークイベント開催のお知らせ

彭瑞麟写真展開催にあわせ彭瑞麟展トークイベント「写真家・彭瑞麟を語る──孫から見た祖父の肖像」を開催いたします。

日時:11月28日(金) 18時30分〜20時30分

場所:東京工芸大学 中野キャンパス 5号館2階 写大ギャラリー

登壇者:彭雅倫、聞き役・小林紀晴(敬称略)

参加費:無料

*下記よりご予約ください。

Googleフォーム(https://forms.gle/StVtkXrqSFiriDyL9)

電話番号 03-5371-2694

(ご予約の際は代表者氏名、参加人数、電話番号をお知らせください)

*18時20分頃からお席へご案内いたします。

*お席はご予約いただいた順番に関わらず、会場にお越しいただいた順番でご案内いたします。

*当日は18時頃から会場設営を行うため、一部の展示作品が鑑賞しづらくなることが予想されます。

*お時間を過ぎてからご到着された場合は、会場の後ろへご案内させていただく可能性がございます。ご了承ください。

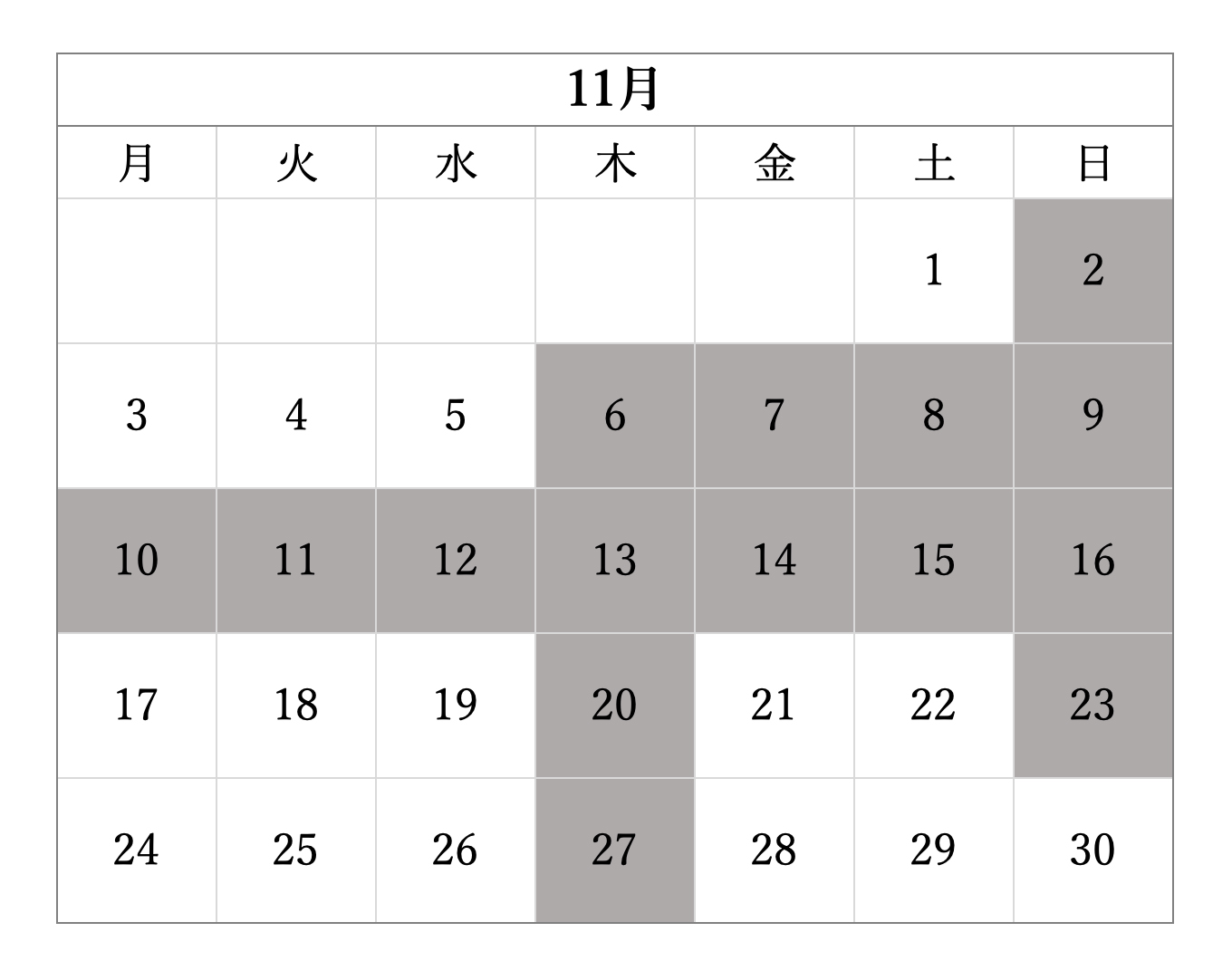

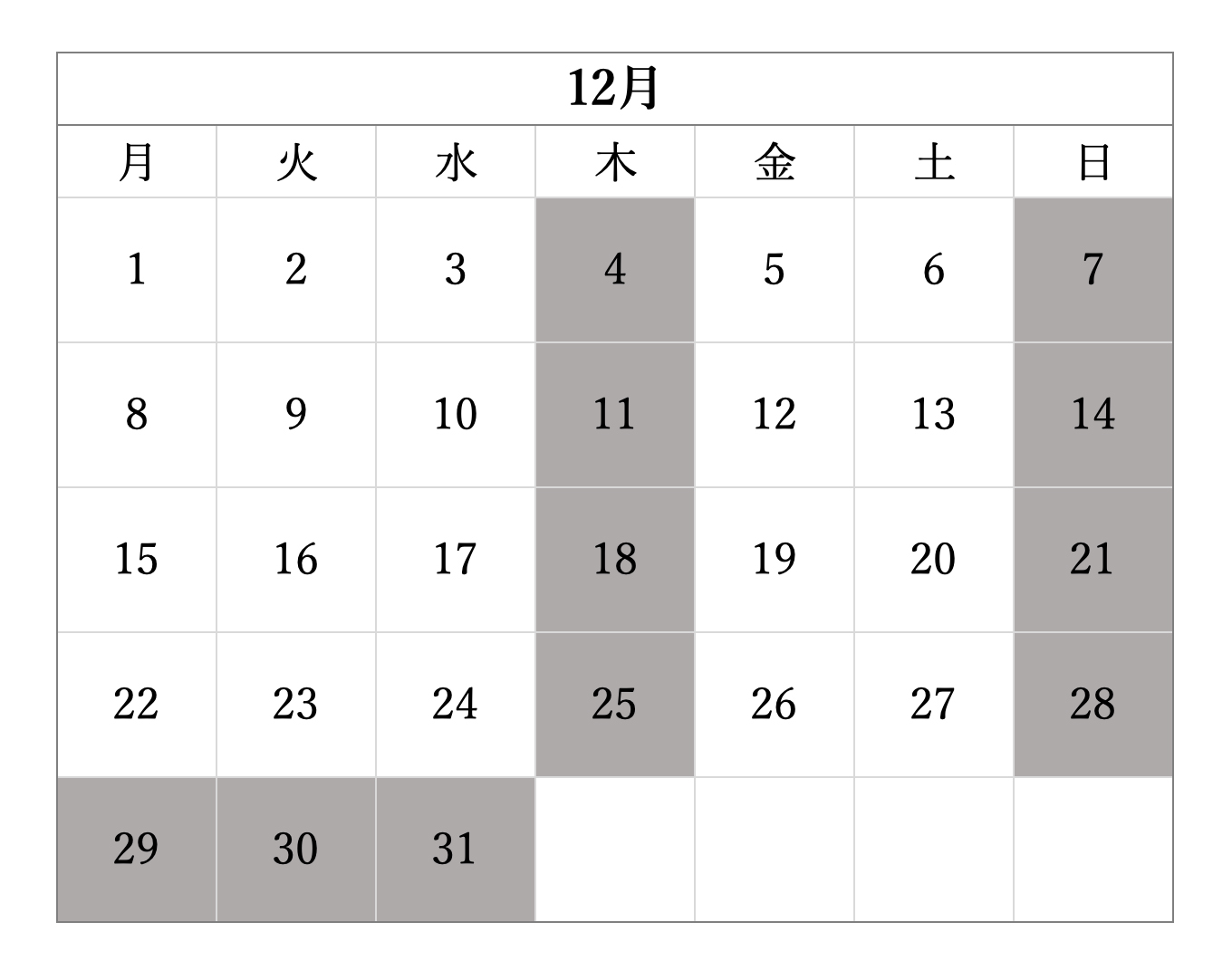

11. 1411月・12月の開閉館日について

2025年11月・12月の開閉館は下記のカレンダーをご確認ください。

営業時間は変更になる場合があります。その場合は当ウェブサイトにて修正版を掲載いたします。

11月カレンダー(白:開館日、グレー:閉館日)

12月カレンダー(白:開館日、グレー:閉館日)

10. 27プレスリリースにおける誤字のお詫び

この度、写大ギャラリーよりご案内した展覧会プレスリリースにつきまして、展覧会タイトルに誤りがございました。

下記のとおり訂正のうえ、お詫び申し上げます。

次回展覧会タイトル

【誤】「我は誰か/捱係麼人/我是啥人/我是誰」

【正】「我は誰か/イ厓※係麼人/我是啥人/我是誰」

<br>

※「イ厓」は「亻」(にんべん)に「厓」。

この漢字は、JIS漢字に含まれない文字(外字)のため、変換できません。

10. 10【学外】森山大道『1960 − 1982 東京工芸大学 写大ギャラリーアーカイヴ』展

日程|2025年9月30日(月)〜 10月12日(日) *10月6日(月)休廊

時間|13時〜19時

会場|森岡書店【東京都中央区銀座1-28-15 鈴木ビル1階】

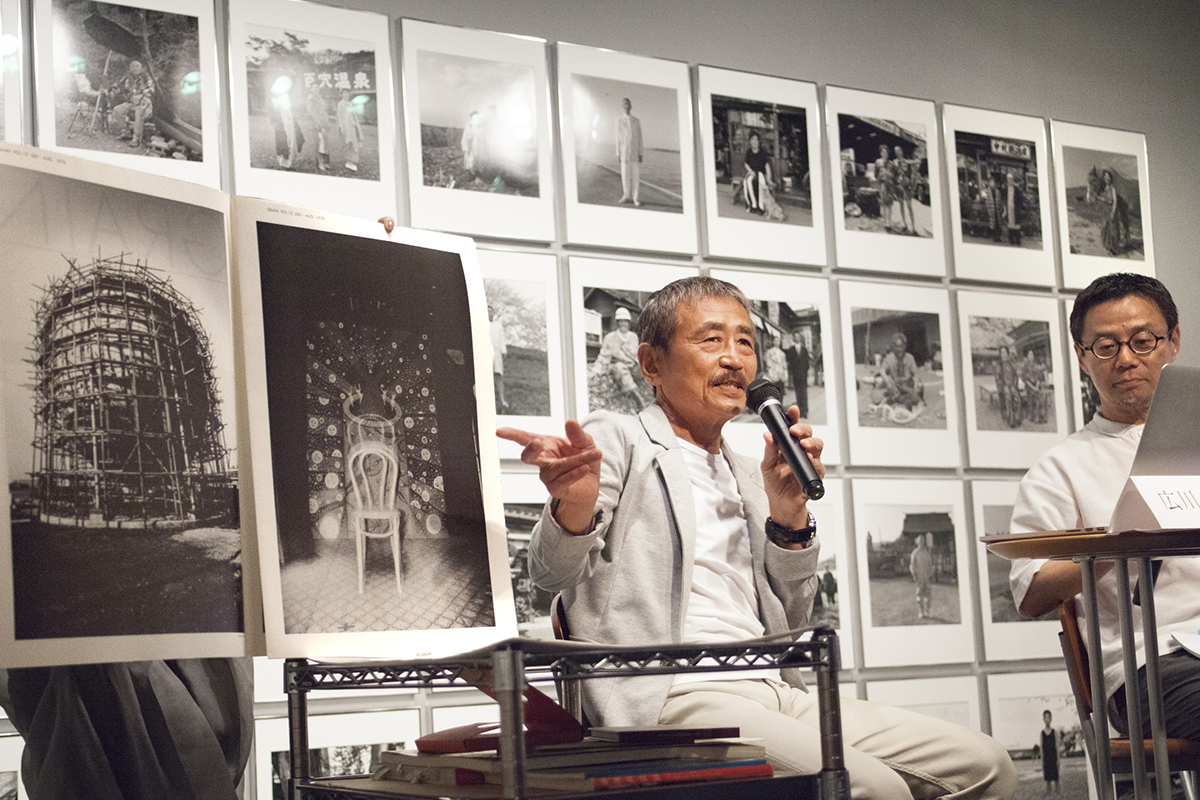

09. 17【学外】トークイベント 森山大道『1960 − 1982 東京工芸大学 写大ギャラリー・アーカイヴ』展のお知らせ

森山大道『1960 − 1982 東京工芸大学 写大ギャラリーアーカイヴ』展を記念したトークイベントが東京都中小企業会館にて開催されます。

森山大道氏のヴィンテージプリント900作品あまりを所蔵し、世界中で開かれる森山大道展では不可欠のコレクションとして知られる東京工芸大学写大ギャラリーに長くたずさわってきた現・学長である吉野弘章氏と、造本術に精通し、森山大道氏をはじめ多くの写真集を世界に発信しているデザイナー・町口覚氏をお迎えし、本書について詳しくお話を伺います。

写大ギャラリーのコレクションの全貌をまとめあげたお二人が、制作の「現場」からのマニアックな視点もまじえつつ、『1960 − 1982 東京工芸大学 写大ギャラリーアーカイヴ』から見える森山大道氏の世界に迫る、貴重な対談です。

詳細は下記URLからご確認ください。

https://peatix.com/event/4572324/view

日時

2025年9月30日 (火) 18:30開場〜19:00開始〜20:30終了

登壇

登壇|町口覚(造本家)、吉野弘章(東京工芸大学 学長)

モデレーター|神林豊(月曜社)

入場料

1,500円(税込)

会場

東京都中小企業会館 9階講堂

【東京都中央区銀座2-10-18】

05. 072024年度年報に関するお詫びと訂正

この度、写大ギャラリー2024年度年報「Annual Report2024」におきまして、掲載に誤りがございました。

下記のとおり訂正のうえ、深くお詫び申し上げます。

2024年度年報

P19「2024年度写大ギャラリー新収蔵作品」

【誤】中谷吉隆「蒼茫60年」

【正】中谷吉隆「蒼氓60年」

2024. 2024. 11. 05阿波根昌鴻写真展トークイベント開催のお知らせ

阿波根昌鴻写真展「人間の住んでいる島」のトークイベント

「阿波根昌鴻の記録と抵抗」を開催いたします。

日時

2024年11月20日(水)18:30–、

登壇

比嘉豊光(写真家)×港千尋(写真家・多摩美術大学教授)×

小原真史(東京工芸大学准教授)

入場料

参加費無料、要予約(03-5371-2694/shadai-gallery@t-kougei.ac.jp)

09. 28新田樹写真展トークイベントを開催しました

新田樹写真展「樺太/サハリン」のトークイベント、

「樺太とサハリンのあわいで」(登壇:新田樹、小原真史)を9/27(金)に開催しました。

たくさんの方にお越しいただき、撮影時のさまざまなエピソードや、制作への心がまえ

などをお聞きできました。

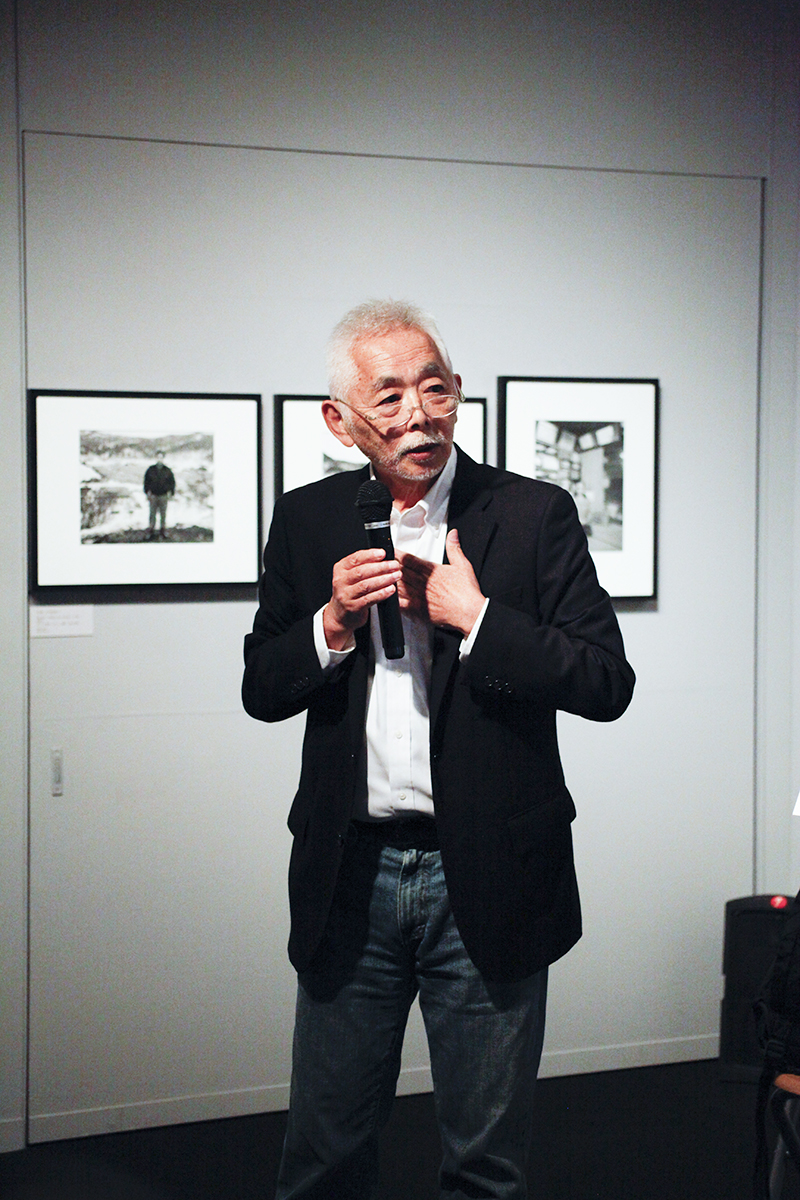

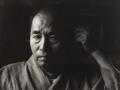

09. 27【訃報】細江英公氏が逝去されました

東京工芸大学名誉教授・写真家 細江英公氏(享年91歳)が逝去されました。(2024年9月16日)

細江英公氏は、1954年に本学の前身である東京写真短期大学を卒業されました。その後、本学の教授に就任、1975年に本学「写大ギャラリー」の設立に尽力され、初代館長(当時、運営委員長)を務められるなど、本学の発展に多大な貢献を果たされました。

また、写真文化において氏の功績が高く評価され数々の栄誉ある賞が授与されたほか、2010年には文化功労者に選定、2017年には旭日重光章を受章されています。

ここに故人のご冥福をお祈りするとともに謹んで哀悼の意を表します。

2023. 2023. 11. 17吉田志穂展「この窓から見えるものが変わったとしても」トークイベント

吉田志穂写真展の開催にあわせ、11月17日(金)にトークイベントを行いました。

登壇いただいたのは、吉田志穂氏と東京都写真美術館学芸員の伊藤貴弘氏。

撮影からインスタレーションまでこだわり、国内外で注目されている若手作家の吉田氏。

新作を発表した本展に加え、2022年に木村伊兵衛賞を受賞した『測量|山』 とこれまでの作品を振り返りながら、

「解像度」や「テクスチャー」をキーワードに、作品が紐解かれていきました。

トークイベント後には、オープニングレセプションを開催。

写真関係者や学生が多く集まり、吉田氏に学生が熱心に質問をする場面も見られました。

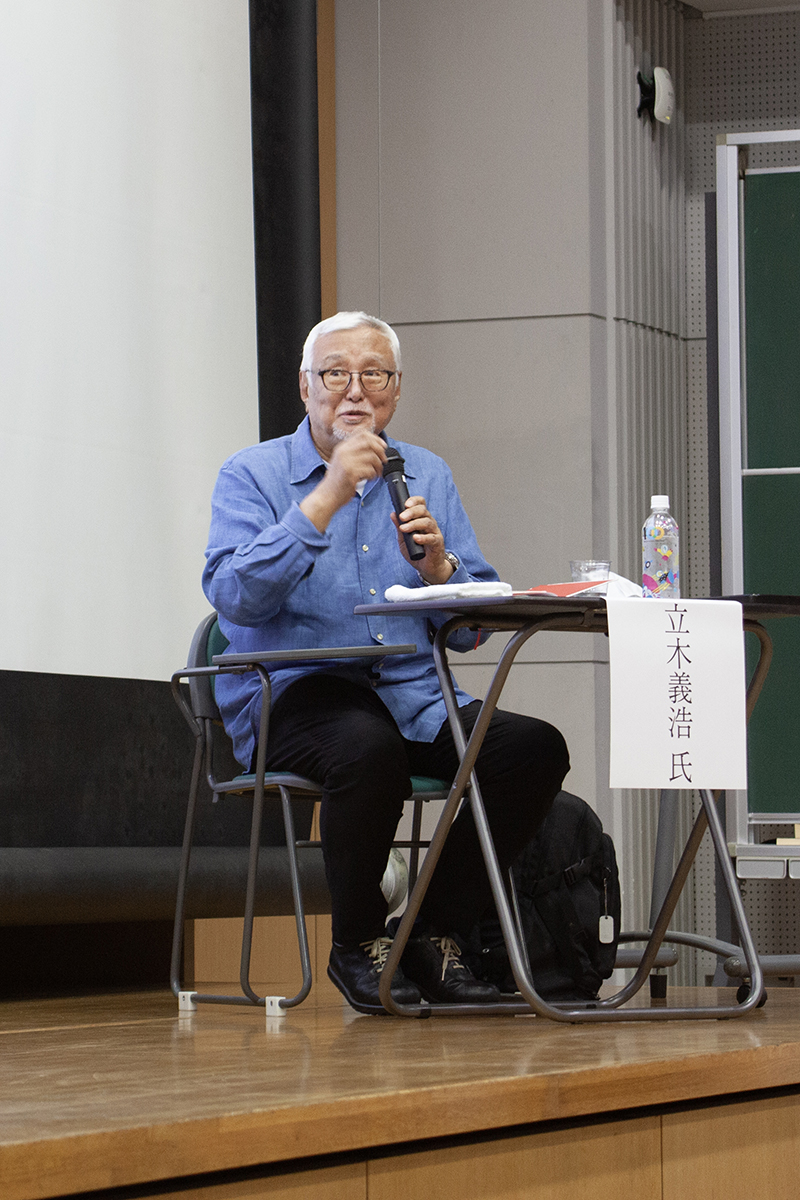

11. 01立木義浩写真展最終日にトークイベントを開催

吉田志穂写真展の開催にあわせ、11月17日(金)にトークイベントを行いました。

登壇いただいたのは、吉田志穂氏と東京都写真美術館学芸員の伊藤貴弘氏。

撮影からインスタレーションまでこだわり、国内外で注目されている若手作家の吉田氏。

新作を発表した本展に加え、2022年に木村伊兵衛賞を受賞した『測量|山』 とこれまでの作品を振り返りながら、

「解像度」や「テクスチャー」をキーワードに、作品が紐解かれていきました。

トークイベント後には、オープニングレセプションを開催。

写真関係者や学生が多く集まり、吉田氏に学生が熱心に質問をする場面も見られました。

09. 30立木義浩写真展トークイベントを開催しました

立木義浩写真展「肖像/時」最終日の11月1日(水)にギャラリートークを開催。

作家の立木義浩氏がギャラリー内を回りながら、作品一点一点について制作秘話を語りました。

立木氏の言葉から、作品への思いと制作意欲が垣間みられた、貴重な機会となりました。

急遽決まったイベントでしたが、学生だけでなく一般の方も多く集まり、盛況のうちに終わりました。

2019. 2019. 02. 042019フォックス・タルボット賞受賞写真展開催

2024年4月15日(月) – 6月1日(土)

2019フォックス・タルボット賞受賞者

| 第一席 | ファントムペイン | チョウ ギョク |

| 第二席 | 廃線跡 | 西村 優汰 |

| 第三席 | 新しく消える | 阿部 剛士 |

| 佳作 | 堰 | 五十子 基 |

| 佳作 | 境 | 長山 桜 |

| 佳作 | お一人様 | ユウ スギョン |

| 佳作 | Tibet Portrait | コウ ウホウ |

| 佳作 | 自然を覗く | 黒川 和樹 |

| モノクロ賞 | 隻手の声 | 斉藤 桃加 |

フォックス・タルボット賞は、写真表現に情熱を傾ける若い人々の奨励と、新たなる写真家への登竜門として、1979 年東京工芸大学短期大学部に設けられ、今回で第40回を迎えることとなりました。

本賞は、ネガ・ポジ・プロセスの発明者で近代写真術の父、ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット氏(英・William Henry Fox Talbot 1800~1877)の偉業をたたえ、イギリスのフォックス・タルボット美術館のご協力を得て、氏の名前を冠した賞となっています。

応募の対象は本学学生および卒業後12年までの若い卒業生とし、本賞受賞作品は写大ギャラリーコレクションとして永久保存されます。

本年度は、1月21日に5人の審査委員−田沼武能、細江英公、中谷吉隆、立木義浩、小林紀晴の先生方による厳正なる審査の結果、上記の通り受賞作品が決定いたしました。写真家を志す、若い才能の表現をご高覧いただけたらと存じます。

会期

2019年2月4日(月) – 2月16日(土)

開館時間

10:00~20:00

休館日

会期中無休

会場

東京工芸大学 写大ギャラリー

〒164-8678 東京都中野区本町2-4-7 5号館(芸術情報館)2F

TEL 03-3372-1321 (代)

地下鉄丸ノ内線/大江戸線 中野坂上駅下車 1番出口・徒歩7分

入場料

無料

展示作品

モノクロ/カラー写真作品 74点

主催

東京工芸大学 芸術学部

2018. 2018. 06. 23広川泰士写真展トークイベントを開催しました

広川泰士写真展開催にあわせ、6月23日(土)にトークイベントを開催しました。

登壇いただいたのは作家の広川泰士氏とキュレーターの菅沼比呂志氏。

写真を始めた学生時代から現在に至るまでの作品について、キーワードをあげて辿りながら

今回の展示作品について、なぜポートレイトに焦点を当てた展示なのか、

そして人物を撮影すること、その写真家人生についてお話いただきました。

若かりし頃の作品から作品の制作秘話まで、貴重なエピソードを伺えるトークイベントとなりました。

04. 28梁丞佑 写真展「人」トークイベントを開催しました

梁丞佑写真展「人」開催にあわせ、4月28日(土)にトークイベントを開催しました。

登壇いただいたのは作家の梁丞佑氏と勝倉 崚太(東京工芸大学 准教授)。

新宿・歌舞伎町で撮影した「新宿迷子」によって、2017年に外国人で初めて土門拳賞を受賞した梁丞佑氏。

その写真のどこが評価されたのか。今回展示している作品「人」、そして梁 丞佑の過去・現在・未来に鑑みながら、

質問形式でその魅力に迫るトークイベントとなりました。

04. 20梁 丞佑 写真展「人」トークイベントを開催のお知らせ

展覧会開催にあわせトークイベントを開催いたします。

2017年、新宿・歌舞伎町で撮影した「新宿迷子」によって、外国人で初めて土門拳賞を受賞した梁 丞佑(ヤン・スンウー)。歌舞伎町を捉えた渡辺 克己、倉田 精二らのいた日本写真史の流れの中で、梁 丞佑の写真のどこが評価されたのか。今回展示している作品「人」、そして梁 丞佑の過去・現在・未来に鑑みながら、質問形式でその魅力に迫ります。

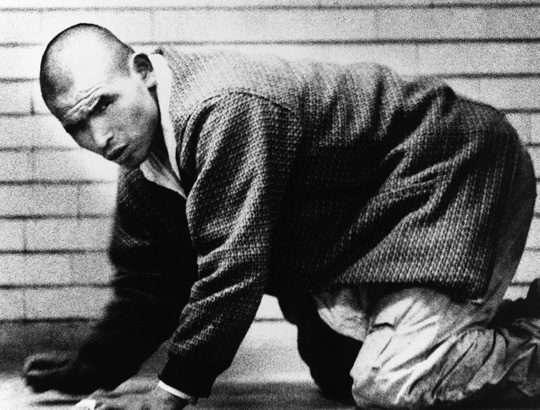

03. 022017年度新収蔵作品「抱擁」を特別展示いたします

2018年1月22日(月) – 3月23日(金)

本展は、世界的に著名な写真家であり本学名誉教授でもある細江英公氏が、平成29年秋の叙勲において、「旭日重光章」を受章したことを記念して、写真展を開催するものです。

細江英公氏は、1954年に本学(当時・東京写真短期大学)を卒業した後、すぐにフリーランスの写真家として活動を開始しました。細江氏は、学生時代から美術家である瑛九の主催するデモクラート美術家協会の活動に参加するなど先鋭的な活動をしていました。1959年には、川田喜久治、佐藤明、丹野章、東松照明、奈良原一高ら、後に戦後の日本の写真表現を牽引していく若手写真家たちと共にセルフエージェンシー「VIVO」を結成(1961年解散)するなど、その活動は常に注目を集める存在でした。

その後、日本写真批評家協会新人賞を受賞した「おとこと女」(1961年出版)、三島由紀夫を被写体とした「薔薇刑」(1963年出版)、東北にて舞踏家の土方巽を撮影し、芸術選奨文部大臣賞を受賞した「鎌鼬」(1969年出版)など、肉体をモチーフとした耽美で斬新な写真表現で細江氏は一躍時代の寵児となります。1969年には、米国スミソニアン博物館での個展をはじめとして、国外の美術館やギャラリーでも数多くの展覧会が開催され、今日では日本を代表する写真家として世界的に高い評価を獲得しています。

また細江氏は、1968年に米国ジョージ・イーストマン・ハウス国際写真博物館の所蔵作品による「世界の偉大なる写真家たち:ジョージ・イーストマン・ハウス・コレクション展」(日本写真家協会主催)を組織し、国内4カ所で開催するなど、写真文化発展に寄与する様々な活動を展開していきます。1975年には本学の教授に就任し、後進の育成に尽力すると共に、まだ国内に写真作品を収集する公的な美術館などがない時代において、写真のオリジナルプリントを収集し、教育に活用する写大ギャラリーの設立を発案し、初代写大ギャラリー運営委員長に就任するなど、本学のみならず、細江氏の我が国の写真界における多大なる功績には枚挙にいとまがありません。

それら多くの活動が讃えられ、1998年には紫綬褒章を受章、2003年には英国写真協会より特別勲章の授与、2010年には文化功労者の顕彰を受けるなど、国内外で数多くの表彰を受けています。

本展では、写真家として人間を表現し続けてきた細江英公氏のこれまでをたどる作品を、写大ギャラリーの所蔵作品から選出して展示いたします。

山形県米沢市に生れ、東京で育つ。1951年に富士フイルム主催の「富士フォトコンテスト」学生の部で最高賞を受賞する。翌年、東京写真短期大学(現 東京工芸大学)に入学。1954年同大卒業。1975年に東京写真大学短期大学部教授となり、写大ギャラリー運営委員長に就任。1995年 清里フォトアートミュージアムの初代館長となる。2010年に文化功労者に顕彰され、2017年11月に旭日重光章を受章。東京工芸大学名誉教授。

会期

2018年1月22日(月) – 3月23日(金)

開館時間

10:00~20:00

休館日

会期中無休

会場

東京工芸大学 写大ギャラリー

〒164-8678 東京都中野区本町2-4-7 5号館(芸術情報館)2F

TEL 03-3372-1321 (代)

地下鉄丸ノ内線/大江戸線 中野坂上駅下車 1番出口・徒歩7分

入場料

無料

展示作品

モノクロ・カラー写真作品 約50点

主催

東京工芸大学 芸術学部

企画・構成

吉野 弘章 写大ギャラリー運営委員長

細江英公

おとこと女 #1 1960年

Gelatin Silver Print

細江英公

おとこと女 #19 1960年

Gelatin Silver Print

細江英公

おとこと女 #20 1960年

Gelatin Silver Print

細江英公

おとこと女 #23 1960年

Gelatin Silver Print

細江英公

おとこと女 #24 1960年

Gelatin Silver Print

細江英公

おとこと女 #25 1960年

Gelatin Silver Print

細江英公

薔薇刑 #6 1961年

Gelatin Silver Print

細江英公

薔薇刑 #3 1962年

Gelatin Silver Print

細江英公

薔薇刑 #18 1962年

Gelatin Silver Print

細江英公

薔薇刑 #16 1962年

Gelatin Silver Print

細江英公

薔薇刑 #29 1962年

Gelatin Silver Print

細江英公

薔薇刑 #32 1962年

Gelatin Silver Print

細江英公

薔薇刑 #21 1962年

Gelatin Silver Print

細江英公

薔薇刑 #39 1962年

Gelatin Silver Print

細江英公

鎌鼬 #8 1965年

Gelatin Silver Print

細江英公

鎌鼬 #12 1968年

Gelatin Silver Print

細江英公

鎌鼬 #17 1965年

Gelatin Silver Print

細江英公

鎌鼬 #6 1965年

Gelatin Silver Print

細江英公

鎌鼬 #23 1965年

Gelatin Silver Print

細江英公

鎌鼬 #7 1967年

Gelatin Silver Print

細江英公

鎌鼬 #2 1968年

Gelatin Silver Print

細江英公

ひまわりの歌 1992年

Gelatin Silver Print

細江英公

二十世紀末の証人たち 1992年

Gelatin Silver Print

細江英公

朝の日蝕 1992年

Gelatin Silver Print

細江英公

浮世絵の女 1992年

Gelatin Silver Print

細江英公

月の光り 1992年

Gelatin Silver Print

細江英公

夜明けの舞踏 1992年

Gelatin Silver Print

細江英公

黒い睡蓮 1992年

Gelatin Silver Print

細江英公

白い大河 1992年

Gelatin Silver Print

細江英公

目黒通り油面付近の路上にて 1960年

Gelatin Silver Print

細江英公

目黒通り油面付近の路上にて 1960年

Gelatin Silver Print

細江英公

「アルヘンチーナ頌」 1977年

Gelatin Silver Print

細江英公

「わたしのお母さん」 1981年

Gelatin Silver Print

細江英公

「わたしのお母さん」 1981年

Gelatin Silver Print

細江英公

競馬場跡地 横浜 1988年

Gelatin Silver Print

細江英公

釧路湿原で舞う 1994年

Gelatin Silver Print

細江英公

釧路湿原で舞う 1994年

Gelatin Silver Print

細江英公

釧路湿原で舞う 1994年

Gelatin Silver Print

細江英公

釧路湿原で舞う 1994年

Gelatin Silver Print

細江英公

埴谷雄高宅 武蔵野市吉祥寺 1996年12月16日 1996年

Gelatin Silver Print

細江英公

埴谷雄高宅 武蔵野市吉祥寺 1996年12月16日 1996年

Gelatin Silver Print

細江英公

埴谷雄高宅 武蔵野市吉祥寺 1996年12月16日 1996年

Gelatin Silver Print

細江英公

蘇我蕭白に入我我入する大野一雄 1997年

Gelatin Silver Print

細江英公

蘇我蕭白に入我我入する大野一雄 1997年

Gelatin Silver Print

細江英公

蘇我蕭白に入我我入する大野一雄 1997年

Gelatin Silver Print

細江英公

蘇我蕭白に入我我入する大野一雄 1997年

Gelatin Silver Print

細江英公

「睡蓮」 1994年

Gelatin Silver Print

細江英公

つるい養生邑病院にて 1994年

Gelatin Silver Print

細江英公

大野一雄と慶人、横浜自宅にて 2005年12月5日 2005年

Gelatin Silver Print

細江英公

大野一雄と1966年来の弟子、友人の舞踏家・笠井叡 2005年

Gelatin Silver Print

細江英公

大野一雄と1958年来の弟子、友人の舞踏家・高井富子 2005年

Gelatin Silver Print

細江英公

大野一雄・チエ夫妻、横浜自宅庭にて 1997年5月13日 1997年

Gelatin Silver Print

細江英公

大野一雄と曾孫の良弥くん(生後1ヶ月半)、右端の手は母親の金光圭子さん 2005年

Gelatin Silver Print

細江英公

抱擁 #1 1970年

Gelatin Silver Print

細江英公

抱擁 #3 1970年

Gelatin Silver Print

細江英公

抱擁 #28 1969年

Gelatin Silver Print

細江英公

抱擁 #52 1970年

Gelatin Silver Print

細江英公

抱擁 #60 1970年

Gelatin Silver Print

細江英公

抱擁 #46 1970年

Gelatin Silver Print

02. 232018フォックス・タルボット賞入賞写真展開催

2018年2月23日(金) – 3月11日(日)

2018フォックス・タルボット賞受賞者

| 第一席 | 釜ヶ崎ものがたり | 松村 誠也 |

| 第二席 | 遙かなる彼岸 | 栗田 洸洋 |

| 第三席 | 君の街まで | 神田 萌野 |

| 佳作 | Booooooooom! | 建部 隼人 |

| 佳作 | 僕が僕であるために | 浅野 吏 |

| 佳作 | 街角レゾナンス | 原部 賢治 |

| 佳作 | 幸せをカタチに | 森野 牧 |

| 佳作 | マキオ | 岩佐 真依 |

| モノクロ賞 | Bolero/美しさと儚さの15分 | 林 真奈 |

フォックス・タルボット賞は、写真表現に情熱を傾ける若い人々の奨励と、新たなる写真家への登竜門として、1979 年東京工芸大学短期大学部に設けられ、今回で第39回を迎えることとなりました。

本賞は、ネガ・ポジ・プロセスの発明者で近代写真術の父、ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット氏(英・William Henry Fox Talbot 1800~1877)の偉業をたたえ、イギリスのフォックス・タルボット美術館のご協力を得て、氏の名前を冠した賞となっています。

応募の対象は本学学生および卒業後12年までの若い卒業生とし、本賞受賞作品は写大ギャラリーコレクションとして永久保存されます。

本年度は、1月24日に5人の審査委員−田沼武能、細江英公、中谷吉隆、立木義浩、小林紀晴の先生方による厳正なる審査の結果、下記の通り入賞作品が決定いたしました。写真家を志す、若い才能の表現をご高覧いただけたらと存じます。

会期

2018年2月23日(金) – 3月11日(日)

開館時間

10:00~20:00

休館日

会期中無休

会場

東京工芸大学 芸術情報館1F ギャラリーG102

〒164-8678 東京都中野区本町2-4-7 芸術情報館

TEL 03-3372-1321 (代)

地下鉄丸ノ内線/大江戸線 中野坂上駅下車 1番出口・徒歩7分

入場料

無料

展示作品

モノクロ/カラー写真作品 75点

主催

東京工芸大学 芸術学部

2017. 2017. 11. 11橋口譲二展トークイベント「時代と活動の軌跡を語る」を開催しました

橋口譲二写真展開催にあわせ、トークイベント「時代と活動の軌跡を語る」を11月11日(土)に開催いたしました。

作家の橋口譲二氏と、東京国立近代美術館客員研究員で東京工芸大学の非常勤講師でもある小林美香氏にご登壇いただきました。

鹿児島から東京へ出たのち、海外、そして日本全国で撮影を行われてきた橋口氏。

いかにしてこの日本と日本人を捉えるシリーズを制作するにいたったか、どのように一人一人個人として撮影にあたられているか、作家としてのお考えを、今回の展覧会への文章も寄稿いただいた小林氏と対談しながらお話いただきました。

たくさんの方にご来場いただき、熱心な質問が途切れなく寄せられるトークイベントとなりました。

11. 07橋口譲二写真展トークイベント開催のお知らせ(11月11日(土))

橋口譲二写真展「Individual – 日本と日本人」にあわせ、トークイベント「時代と活動の軌跡を語る」を開催いたします。

またトークイベント終了後、レセプションパーティを開催いたします。

期日

2017年11月11日(土)

16:30 ~17:30 (入場無料・申込不要)

登壇者

橋口譲二氏、

小林美香氏(東京工芸大学非常勤講師/東京国立近代美術館客員研究員)

会場

東京工芸大学 写大ギャラリー

〒164-8678 東京都中野区本町2-4-7 芸術情報館2F

TEL 03-3372-1321 (代)

*11月 6日(月)18:00〜19:00に開催を予定しておりましたレセプションパーティーは、

11月11日(土)18:00〜19:00 開催に変更となりました。

09. 30平敷兼七写真展トークイベントを開催しました

平敷兼七写真展開催にあわせ、9月30日(土)にトークイベントを開催しました。

登壇いただいたのはNHKエグゼクティブ・プロデューサーの棚谷 克巳氏と、同じくNHKディレクターの今 理織氏。

棚谷克巳氏は沖縄放送局にディレクターとして赴任していた際に、生活のためNHKで時折アルバイトをしていた平敷兼七と出会い、勉強家で沖縄史や基地問題、祭りや民謡にも詳しかった平敷に撮影を助けられ、数多くのドキュメンタリー番組を制作しました。

今 理織氏は平敷の没後その作品に魅せられ資料を探り、自らがディレクターとなって日曜美術館「沖縄 見つめて愛して 写真家・平敷兼七」を制作・放映しました。

お二人が体感した平敷兼七の、人の尊厳を大切にしたという人柄や、被写体への愛、作品への思いなどを、対談形式でお話しいただきました。

平敷兼七を詳しく知るお二人だからこその、貴重なエピソードを伺えるトークイベントとなりました。

2016. 2016. 10. 112016フォックス・タルボット賞受賞者発表

2016年10月9日(日) – 10月30日(日)

2016フォックス・タルボット賞受賞者

| 第一席 | 夜祭 | 今井 知佑 |

| 第二席 | 中三の春 | 稲田 圭薫 |

| 第三席 | KING MOTOR | 高田 有輝 |

| 佳作 | 時の中で | 土居原 翔司 |

| 佳作 | 羽 | チョウ ギョク |

| 佳作 | Impression[風] | 呉 在雄 |

| 佳作 | 災害の爪痕 | 本間 高大 |

| 佳作 | connect | イ スヒョン |

| 佳作 | Portrait in Light | 石川 雄大 |

| モノクロ賞 | Real and Realistic | 李 志源 |

フォックス・タルボット賞は、写真表現に情熱を傾ける若い人々の奨励と、新たなる写真家への登竜門として、1979 年東京工芸大学短期大学部に設けられ、今回で第38回を迎えることとなりました。

本賞は、ネガ・ポジ・プロセスの発明者で近代写真術の父、ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット氏(英・William Henry Fox Talbot 1800~1877)の偉業をたたえ、イギリスのフォックス・タルボット美術館のご協力を得て、氏の名前を冠した賞となっています。

応募の対象は本学学生および卒業後12年までの若い卒業生とし、本賞受賞作品は写大ギャラリーコレクションとして永久保存されます。

本年度は、9月30日に5人の審査委員−田沼武能、細江英公、中谷吉隆、立木義浩、小林紀晴の先生方による厳正なる審査の結果、下記の通り入賞作品が決定いたしました。写真家を志す、若い才能の表現をご高覧いただけたらと存じます。

会期

2016年10月9日(日) – 10月30日(日)

開館時間

10:00~20:00

休館日

会期中無休

会場

東京工芸大学 写大ギャラリー

〒164-8678 東京都中野区本町2-4-7 5号館(芸術情報館)2F

TEL 03-3372-1321 (代)

地下鉄丸ノ内線/大江戸線 中野坂上駅下車 1番出口・徒歩7分

入場料

無料

展示作品

モノクロ/カラー写真作品 79点

主催

東京工芸大学 芸術学部

08. 25写大ギャラリー 東京工芸大学同窓会90周年記念写真展「90 years」

開催のお知らせ(9月1日〜10月2日)

2016年9月1日(木) – 10月2日(日)

東京工芸大学は、1923年(大正12年)に小西写真専門学校(旧制専門学校)として創立された我が国で最も歴史と伝統のある写真教育機関です。

1926年(大正15年)に校名を東京写真専門学校に改称すると共に同窓会が発足し、本年は東京工芸大学同窓会の創設90周年にあたります。

同窓会90年の歴史の中では、文化の発展に寄与した写真家として、文部科学大臣が選出する文化功労者に、渡辺義雄(1928年卒)、田沼武能(1949年卒)、細江英公(1954年卒)の3名が選出され、また特に期待される新人作家に贈られる木村伊兵衛写真賞を、本城直季(2004年卒)、高木こずえ(2007年卒)などが受賞するなど、多くの優れた写真家を輩出してきました。

1975年(昭和50年)に開設された写大ギャラリーでは、国内外の著名な写真作品など約1万点のオリジナルプリントを所蔵していますが、その中には本学出身の写真家の作品も数多く含まれています。

本展は、本学同窓会創設90周年を記念し、写大ギャラリー・コレクションとして収蔵されている本学卒業生の作品を選抜して展示いたします。

本学で学んだ写真家たちの多様な表現を通して、写真表現の90年、そして時代の流れとしての90年を思索する機会になればと存じます。

主な出品作家

| 渡辺義雄 | 東京写真専門学校 | 1928年卒業 | 同窓会3期生 |

| 三堀家義 | 東京写真専門学校 写真芸術科 | 1943年卒業 | 同窓会18期生 |

| 大辻清司 | 東京写真専門学校 写真芸術科 | 1945年卒業 | 同窓会20期生 |

| 田沼武能 | 東京写真工業専門学校 写真技術科 | 1949年卒業 | 同窓会24期生 |

| 村井修 | 東京写真工業専門学校 写真技術科 | 1950年卒業 | 同窓会25期生 |

| 藤川清 | 東京写真工業専門学校 写真技術科 | 1952年卒業 | 同窓会27期生 |

| 細江英公 | 東京写真短期大学 写真技術科 | 1954年卒業 | 同窓会29期生 |

| 中谷吉隆 | 東京写真短期大学 写真技術科 | 1957年卒業 | 同窓会32期生 |

| 立木義浩 | 東京写真短期大学 写真技術科 | 1958年卒業 | 同窓会33期生 |

| 安達洋次郎 | 東京写真短期大学 写真技術科 | 1964年卒業 | 同窓会39期生 |

| 飯島幸永 | 東京写真短期大学 写真技術科 | 1964年卒業 | 同窓会39期生 |

| 石田紘一 | 東京写真短期大学 写真技術科 | 1964年卒業 | 同窓会39期生 |

| 蛭田有一 | 東京写真短期大学 写真技術科 | 1964年卒業 | 同窓会39期生 |

| 南川三治郎 | 東京写真短期大学 写真技術科 | 1966年卒業 | 同窓会41期生 |

| 築地仁 | 東京写真短期大学 写真技術科 | 1967年卒業 | 同窓会42期生 |

| 中島秀雄 | 東京写真大学短期大学部 写真技術科 | 1968年卒業 | 同窓会43期生 |

| 松尾忠男 | 東京写真大学短期大学部 写真技術科 | 1976年卒業 | 同窓会51期生 |

| 河野安志 | 東京工芸大学短期大学部 写真技術科 | 1982年卒業 | 同窓会57期生 |

| 小林紀晴 | 東京工芸大学短期大学部 写真技術科 | 1988年卒業 | 同窓会63期生 |

| イ・ピョンヨン | 東京工芸大学短期大学部 写真技術科 | 1991年卒業 | 同窓会68期生 |

| 薄井一議 | 東京工芸大学芸術学部 写真学科 | 1998年卒業 | 同窓会73期生 |

| 本城直季 | 東京工芸大学大学院 芸術学研究科 メディアアート専攻写真領域 |

2004年修了 | 同窓会79期生 |

| 高木こずえ | 東京工芸大学 芸術学部写真学科 | 2007年卒業 | 同窓会82期生 |

| 勝倉崚太 | 東京工芸大学大学院 芸術学研究科 メディアアート専攻写真領域 |

2002年修了 | 同窓会77期生 |

| 川島崇志 | 東京工芸大学大学院 芸術学研究科 メディアアート専攻写真領域 |

2011年修了 | 同窓会86期生 |

会期

2016年9月1日(木) – 10月2日(日)

開館時間

10:00~20:00

休館日

会期中無休

会場

東京工芸大学 写大ギャラリー

〒164-8678 東京都中野区本町2-4-7 5号館(芸術情報館)2F

TEL 03-3372-1321 (代)

地下鉄丸ノ内線/大江戸線 中野坂上駅下車 1番出口・徒歩7分

入場料

無料

展示作品

モノクロ/カラー写真作品 51点

主催

東京工芸大学 芸術学部

企画・構成

吉野 弘章 写大ギャラリー運営委員長

渡辺義雄

「古寺大観」 東大寺 南大門(正面) 1970年

ゼラチン シルバー プリント

渡辺義雄

「古寺大観」 唐招提寺 金堂内部の天井 1969年

ゼラチン シルバー プリント

三堀家義

「バレエ」#13 ポロネーズ 1952年

ゼラチン シルバー プリント

三堀家義

「バレエ」 #3 リハーサル 1953年

ゼラチン シルバー プリント

大辻清司

陳列窓 1956年

ゼラチン シルバー プリント

大辻清司

オブジェ、阿部展也のアトリエ 1950年

ゼラチン シルバー プリント

大辻清司

氷絞 1956年

ゼラチン シルバー プリント

大辻清司

無言歌 1956年

ゼラチン シルバー プリント

田沼武能

木村伊兵衛氏 1950年

ゼラチン シルバー プリント

田沼武能

「世界の子供たち」ブルガリア、カザンリュク 1968年

銀色素漂白方式プリント

田沼武能

「世界の子供たち」旧・ソ連、モスクワ 1973年

銀色素漂白方式プリント

村井修

「写真都市」電通本社ビル 1967年

ゼラチン シルバー プリント

村井修

「写真都市」東京カテドラル聖マリア大聖堂 1965年

ゼラチン シルバー プリント

村井修

「写真都市」住友3Mビル 1974年

ゼラチン シルバー プリント

村井修

「写真都市」国立屋内総合競技場 1964年

ゼラチン シルバー プリント

藤川清

集落 1958年

ゼラチン シルバー プリント

細江英公

「薔薇刑」#3 1961年

ゼラチン シルバー プリント

細江英公

「薔薇刑」#32 1961年

ゼラチン シルバー プリント

細江英公

「薔薇刑」#16 1961年

ゼラチン シルバー プリント

細江英公

「薔薇刑」#29 1961年

ゼラチン シルバー プリント

中谷吉隆

「60年安保」より 1960年

ゼラチン シルバー プリント

中谷吉隆

「60年安保」より 1960年

ゼラチン シルバー プリント

立木義浩

「舌出し天使」より 1965年

ゼラチン シルバー プリント

立木義浩

「舌出し天使」より 1965年

ゼラチン シルバー プリント

安達洋次郎

「ぐるりの人達 1972-2001」谷中墓地 1989年

ゼラチン シルバー プリント

安達洋次郎

「ぐるりの人達 1972-2001」原宿 1983年

ゼラチン シルバー プリント

飯島幸永

「寒流」 雪娘、青森県津軽 1975年

ゼラチン シルバー プリント

石田紘一

「インド」より 1968年

ゼラチン シルバー プリント

石田紘一

「インド」より 1968年頃

ゼラチン シルバー プリント

蛭田有一

アントニオ・サウラ、画家、マドリード 1986年

ゼラチン シルバー プリント

蛭田有一

モンセラー・カベリエ、歌手、バルセロナ 1986年

ゼラチン シルバー プリント

南川三治郎

ジョアン・ミロ 1976年

銀色素漂白方式プリント

南川三治郎

サルバドール・ダリ 1980年代

銀色素漂白方式プリント

築地仁

「写真像」#5 1984年

ゼラチン シルバー プリント

築地仁

「写真像」#4 1984年

ゼラチン シルバー プリント

築地仁

「写真像」#26 1984年

ゼラチン シルバー プリント

築地仁

「写真像」#28 1984年

ゼラチン シルバー プリント

中島秀雄

ヨセミテ 1991年

ゼラチン シルバー プリント

中島秀雄

山梨 1991年

ゼラチン シルバー プリント

松尾忠男

マンハッタン 1978-1981年

ゼラチン シルバー プリント

河野安志

「きのう見た夢」 不器用な曲芸師 1997年

ゼラチン シルバー プリント(コラージュ、人工着色)

小林紀晴

「はなはねに」より 2005年

発色現像方式プリント

イ・ピョンヨン

「One Birrの勲章」朝鮮戦争参戦兵士の消息-エチオピア 2007年

ゼラチン シルバー プリント

イ・ピョンヨン

「One Birrの勲章」朝鮮戦争参戦兵士の消息-エチオピア 2007年

ゼラチン シルバー プリント

イ・ピョンヨン

「One Birrの勲章」朝鮮戦争参戦兵士の消息-エチオピア 2007年

ゼラチン シルバー プリント

イ・ピョンヨン

「One Birrの勲章」朝鮮戦争参戦兵士の消息-エチオピア 2007年

ゼラチン シルバー プリント

勝倉崚太

「ニッポン小唄」 大谷石採掘場、宇都宮 2009年

発色現像方式プリント

薄井一議

「Showa88/昭和88年」 #17 2011年

発色現像方式プリント

高木こずえ

「MID」 オトコ 2009年

発色現像方式プリント

川島崇志

「New coast, and a fragment over a woman.」#008 2009-2011年

アーカイバル ピグメント プリント

本城直季

「small planet」TOKYO SHIBUYA 2006年

発色現像方式プリント

07. 222016フォックス・タルボット賞 募集案内

フォックス・タルボット賞は、写真表現をめざす若い人々への奨励と新しい写真家への登竜門としての機能を果たすことを目的に、1979年に東京工芸大学が設けたものであります。

本賞の名称はイギリスのフォックス・タルボット美術館のご協力を得て、ネガ・ポジ・プロセスの発明者で近代写真術の父としてのウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット氏(英・1800~1877)の偉業をたたえて氏の名を冠しました。

本学の学生および卒業生の皆さんがフォックス・タルボット賞に応募して、受賞されることはあなたがたにとって大きな喜びになることと思います。更には本受賞が制作活動の履歴の第一ステップとしての意義を持ち、今後の幅広い活動にも生かされてゆくことを願います。

いま、何かを生み出し挑戦をする時です。若さと個性にあふれた作品の応募を多数期待しています。

2016年7月

東京工芸大学

学長 義江 龍一郎

1.賞

第一席 賞状・楯並びに奨励金 30万円 1名

第二席 賞状・楯並びに奨励金 10万円 1名

第三席 賞状・楯並びに奨励金 5万円 1名

佳 作 賞状・楯並びに奨励金 3万円 5名以内

モノクロ賞 賞状・楯並びに奨励金 2万円 1名

2.審査委員

田沼 武能

細江 英公

中谷 吉隆

立木 義浩

小林 紀晴

3.入賞発表

2016年10月初旬、本学中野キャンパス・厚木キャンパスの掲示板に発表します。

尚、入賞者には直接通知します。

4.表彰

表彰式は2016年10月9日(日)に本学「写大ギャラリー」で行います。

5.写真展

2016フォックス・タルボット賞写真展は2016年10月9日(日)より10月30日(日)まで本学「写大ギャラリー」で開催します。

6.コレクション

入賞作品は「写大ギャラリー・コレクション」としてパーマネントコレクションの対象とします。

尚、写真展及びパーマネントコレクションの作品については、再プリントを要請する場合がありますので予めご了承願います。

7.作品の使用権

著作権は作者に帰属しますが、入賞作品の優先使用権は本学が保有します。

05. 12「東京写真月間2016」リーフレット内の写大ギャラリーに関する

情報の訂正とお詫びのご案内

「東京写真月間2016」リーフレット内の写大ギャラリーに関する情報に誤りがございました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

宜しくご理解の程、お願い申し上げます。

「ギャラリー散歩」内 No.32 写大ギャラリー

(誤)

「写大ギャラリー40周年記念展」

4月20日〜5月24日 第一期(1975年〜1984年)

6月 1日〜7月 5日 第二期(1985年〜1994年)

(正)

4月18日〜6月5日 W.H.フォックス・タルボット写真展「自然の鉛筆」

6月12日〜8月5日 石元泰博写真展

05. 07写大ギャラリーで開催中のW.H.フォックス・タルボット写真展

「自然の鉛筆」がNHK教育テレビ「日曜美術館」 アートシーンコーナーで紹介されます

現在写大ギャラリーで開催中のW.H.フォックス・タルボット写真展「自然の鉛筆」の展示情報を、NHK教育テレビ「日曜美術館」番組内のアートシーンコーナーにて紹介していただけることになりました。

日曜美術館は毎週日曜午前と午後の2回、放映されており、毎回特集する作家や作品に関する本編(45分間)と 全国のおすすめ展示情報を伝える「アートシーン」コーナー(15分間)の2部構成で制作された、人気美術番組です。

放送日

5/15(日)

放送時間

9:45〜、20:45〜(1日2回)

2015. 2015. 10. 052015 フォックス・タルボット賞 受賞者発表

2015年10月11日(日) – 10月25日(日)

2015年入賞者一覧

| 第一席 | 変わった風景 | 伍 永健 |

| 第二席 | crevasse | 田辺 眞 |

| 第三席 | Inspiration | 菊池 亮佑 |

| 佳作 | 僕の一日 | 竺 為 |

| 佳作 | 水色 | 孫 華 |

| 佳作 | 中国の剰女のラブレター | 蒋 沫琳 |

| 佳作 | 災害の爪痕 | 本間 高大 |

| 佳作 | 海 しらせの合図 | 高田 有輝 |

| モノクロ賞 | 覆い重なる雲を見ていた | 西井 知早 |

10. 02写大ギャラリー40周年記念 トークセッションが行われました

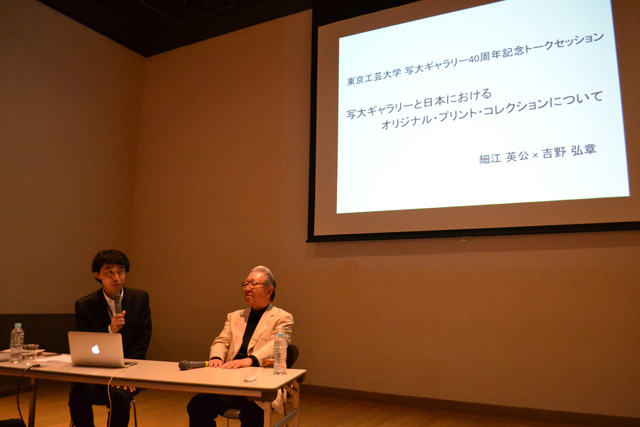

東京工芸大学写大ギャラリーが今年開設40周年を迎えたことを記念し,9月26日(土)代官山ヒルサイドフォーラムにおいて,初代写大ギャラリー運営委員長であった細江英公氏(写真家・本学名誉教授)と,現在運営委員長を務める吉野弘章教授(芸術学部長・写真学科教授)によるトークセッションが開催されました。

「東京工芸大学 写大ギャラリー40周年記念 写大ギャラリーと日本におけるオリジナル・プリント・コレクションについて」と題し,同ギャラリーの歩みと日本における写真美術館やギャラリー,マーケットなど,この40年における写真コレクションの状況について語られ,来場された方々は大変興味深い話に熱心に耳を傾けている様子が伺えました。

なお,写大ギャラリー40周年記念イベント・展示は新潟市新津美術館でも開催されます。

http://www.t-kougei.ac.jp/event/news/5272.html

06. 18J:COM中野・杉並のデイリー・ニュースで、

写大ギャラリー40周年記念展が紹介されました

J:COM中野・杉並のデイリー・ニュースで、写大ギャラリー40周年記念展が紹介されました。

また、下記日程にて再放送がございます。

日時

6/20(土) 17:00~/21:00~

6/21(日) 8:30~/17:00~

05. 28写大ギャラリー40周年展

特別企画 「フォックス・タルボット賞をふり返る 1979-2014」(6/1~6/30)

2015年6月1日(月) – 6月30日(火)

フォックス・タルボット賞は、写真表現に情熱を傾ける若い人々の奨励と新しい写真家への登竜門としての機能を果たすことを目的として、1979年に東京工芸大学短期大学部(当時)が開設した学内公募賞です。

本賞はイギリスのフォックス・タルボット美術館の協力を得て、ネガ・ポジ・プロセスの発明者で「近代写真術の父」とその偉業を讃えられているウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット※(William Henry Fox Talbot 1800-1877)の名を冠しています。

応募の対象は本学学生および卒業後12年までの若い卒業生としており、本賞受賞作品展を毎年秋に写大ギャラリーで開催しています。また、受賞作品は写大ギャラリー・コレクションとして正式に収蔵されます。

本展は、写大ギャラリー40周年記念展開催にあわせて、1979年から2014年までのフォックス・タルボット賞(全36回)をふり返り、優秀作品を展示するものです。受賞者リストには、現在第一線で活躍している写真家が多く名を連ねており、彼らの若かりし頃の作品から、現在の活動の基盤となっている豊かな表現力を感じることが出来るでしょう。

各年代や世相を反映させながら、高いレベルで制作を続ける本学学生・若き作家たちの多様な作品を50点展示いたします。

※1839年、ルイ・ジャック・マンデ・ダゲールによって発明(公表・特許取得)されたダゲレオタイプ(銀板写真)に対して、F・タルボットは1841年に紙ネガを使用したネガ・ポジによる写真法を発表し、特許を取得。この方法を「カロタイプ」と名付けました。

ダゲレオタイプが1枚のみの写真に対して、カロタイプは1枚のネガから何枚ものプリントが可能であり、後の写真文化繁栄への基盤を築きました。また、F. タルボットは1844-46年にかけて世界初の写真集『自然の鉛筆』(The Pencil of Nature)をカロタイププリントにより制作。

写大ギャラリーでは、1977年にF.タルボットの没後100年を記念して「自然の鉛筆」を中心としたフォックス・タルボット展を日本で初めて公開しました。

会期

2015年6月1日(月) – 6月30日(火)

開館時間

10:00~20:00

休館日

会期中無休

会場

東京工芸大学・中野キャンパス

・芸術情報館1階ギャラリーG102

・1号館1階インフォメーション

〒164-8678 東京都中野区本町2-4-7 芸術情報館2F

TEL 03-3372-1321 (代)

地下鉄丸ノ内線/大江戸線 中野坂上駅下車 1番出口・徒歩7分

入場料

無料

展示作品

フォックス・タルボット賞受賞(1979~2014)優秀作品50点

主催

東京工芸大学 芸術学部

04. 14写大ギャラリー40周年記念展 (4/20~9/27)

2015年4月20日(月) – 9月27日(日)

第一期 4月20日(月)~5月24日(日)

第二期 6月 1日(月)~7月 5日(日)

第三期 7月13日(月)~8月 8日(土)

第四期 8月24日(月)~9月27日(日)

東京工芸大学は1923年に創立され、90年以上の歴史を持つ我が国で最も伝統のある写真教育機関です。その中で写大ギャラリーは、国内外の優れた写真のオリジナルプリントを展示・収集・研究する常設施設として1975年5月に開設されました。ちょうど2015年は写大ギャラリー開設40周年を迎える年にあたります。

「オリジナルプリント」とは、写真家自身により制作され、署名などが入れられた、写真家の最終的な表現媒体としてのプリントを指し、印刷物などからは感じられない、作者の息づかいまで伝えるものとして、絵画や彫刻と同じように、現在では多くの美術館などで展示・収集されるようになっています。我が国で本格的にオリジナルプリントを展示・収集する公立美術館などの写真部門や写真専門美術館が設立されたのは1980年代半ばのことですので、1975年に開設された写大ギャラリーは、我が国の写真の歴史の中で極めて先駆的な存在だったといえるでしょう。

現在、写大ギャラリーでは1万点を超えるオリジナルプリントを所蔵し、写真教育に活用すると同時に、展覧会として一般公開しています。国内最大級の写真コレクションを所蔵する東京都写真美術館の開館の所蔵作品が、約3万点(2014年3月現在)とされていますので、教育機関の付属施設として写大ギャラリーの所蔵作品数は、十分世界に誇れるものと考えられます。

写大ギャラリーでは、アメリカの巨匠ウィン・バロックの日本初個展(1975年5月)を皮切りに、これまでに237回(2015年3月現在)の写真展を開催してきました。

本展は、写大ギャラリーの40年間の歩を振り返り、十年ごとの四期に分け、それぞれの時代に話題となった写真展から、珠玉のオリジナルプリントを選んで紹介するものです。

1909 年山形県酒田市生まれ。中学時代より画家を志すが、家の事情で断念。1933 年に営業写真館である宮内幸太郎写真場の内弟子となるが、報道写真家を目指し、1935 年、ドイツから帰国した名取洋之助が設立した日本工房に入社。戦後は絶対非演出の「リアリズム写真」をカメラ雑誌などで提唱し、写真界に大きな影響を与えた。1958 年に写真集『ヒロシマ』(研光社)を刊行、国内外で高い評価を得る。筑豊炭鉱地帯の窮状を取材した1960 年刊行の写真集『筑豊のこどもたち』(パトリア書店)は10 万部を超えるベストセラーとなる。ライフワークとなった「古寺巡礼」シリーズでは、仏像や寺院の撮影を約40 年にわたって続けるなど、一貫して日本を撮り続けた。

会期

2015年4月20日(月) – 9月27日(日)

第一期(1975~1984) 2015年4月20日(月) – 5月24日(日)

第二期(1985~1994) 2015年6月 1日(月) – 7月 5日(日)

第三期(1995~2004) 2015年7月13日(月) – 8月 8日(土)

第四期(2005~2015) 2015年8月24日(月) – 9月27日(日)

開館時間

10:00~20:00

休館日

会期中無休

会場

東京工芸大学 写大ギャラリー

〒164-8678 東京都中野区本町2-4-7 5号館(芸術情報館)2F

TEL 03-3372-1321 (代)

地下鉄丸ノ内線/大江戸線 中野坂上駅下車 1番出口・徒歩7分

入場料

無料

展示作品

モノクロ/カラー写真作品 各会期 約40点

【主な出品作家】

第一期(1975~1984) ウィン・バロック、細江英公、エド・ヴァン・デル・エルスケン、他

第二期(1985~1994) マリオ・ジャコメリ、ポール・ストランド、渡辺義雄、他

第三期(1995~2004) ロベール・ドアノー、ウォーカー・エヴァンス、東松照明、他

第四期(2005~2015) 木村伊兵衛、安井仲治、高梨豊、他

主催

東京工芸大学 芸術学部

ウィン・バロック

「森の子供」1951年 第一期:1975年5月「ウィン・バロック写真展」より

木村伊兵衛

「板塀」1953年 第四期:2008年1月「木村伊兵衛展『街角/秋田』」より

2014. 2014. 12. 24「 肖像 - 対峙する視線 」 写大ギャラリー・コレクションより (11/24~12/26)

2014年11月24日(月) – 12月26日(金)

19世紀の写真発明以来、肖像は写真において最も人気のある分野として数多く撮影されてきました。営業写真館などで家族の記録として撮影されたもの、社会的な用途や芸術的な表現のために撮影されたもの、あるいは個人的な趣旨に基づいて撮影されたものまで、肖像写真は様々な目的や場面で撮影されてきました。

本展は、写大ギャラリーが保有する1万点を超えるオリジナルプリント・コレクションから、肖像写真の名作を選んで展示するものであり、昨年4月に開催した「肖像−視線の行方」展に続く「肖像」シリーズ第2弾です。

肖像写真は、被写体となる人物がカメラのレンズを見つめている写真と、カメラのレンズから視線を逸らしている写真の二種類に大別できます。

昨年の「肖像−視線の行方」展で紹介した、視線を逸らした肖像写真は、撮影した写真家が、カメラと写真家自身の存在を画面から消すことによって、その人物の自然な佇まいを捉えようと試みた表現と言えるでしょう。

一方で被写体となる人物がカメラを見つめる、いわゆる「カメラ目線」の肖像写真では、写真の被写体となった人物と、写真のこちら側にいる私たちが、まるで対峙しているかのような錯覚を引き起こすだけでなく、カメラのこちら側でその写真を撮影した写真家の存在をも強く意識させます。

本展では、被写体となった人物が写真からこちらへ向ける視線から、そこにいた写真家の被写体への眼差しや、被写体と写真家との関係性、そして、その場の呼吸のようなものまで感じさるような肖像写真を集めて展示いたします。

東京工芸大学は、大正12年(1923年)に創立された我が国で最も歴史と伝統のある写真教育機関であり、本学の卒業生の多くが営業写真館など肖像写真の分野で活躍してきました。本展は、昨年度に芸術学部写真学科において肖像写真の研究と教育を専門とする「肖像写真研究室」が設立されたことにあわせて企画したものです。

会期

2014年11月24日(月) – 12月26日(金)

開館時間

10:00~20:00

休館日

会期中無休

会場

東京工芸大学 写大ギャラリー

〒164-8678 東京都中野区本町2-4-7 5号館(芸術情報館)2F

TEL 03-3372-1321 (代)

地下鉄丸ノ内線/大江戸線 中野坂上駅下車 1番出口・徒歩7分

入場料

無料

展示作品

モノクロ写真作品 40点

主催

東京工芸大学 芸術学部

フォックス・タルボット

「自然の鉛筆」チェスプレイヤー 1840年頃

Gelatin silver Print

イポリット・バイヤール

男の肖像 制作年不詳

Gelatin silver Print

フェリックス・ナダール

シャルル・ボードレール(詩人) 1855年-1862年

Gelatin printing out paper

フェリックス・ナダール

テーラー男爵(博愛主義者) 1855年-1856年

Gelatin printing out paper

フェリックス・ナダール

ジョアキーノ・ロッシーニ(作曲家) 1856年

Gelatin printing out paper

フェリックス・ナダール

エルネスティン・ナダール(ナダール夫人) 1890年

Gelatin printing out paper

エドワード・カーティス

ルーツィ、パパゴ族 1907年

Photogravure

ニコラ・ペルシャイト

258代ローマ法王、ベネディクトゥス15世 1914年-1922年

Gelatin silver Print

ニコラ・ペルシャイト

259代ローマ法王、ピウス11世 1922年-1939年

Gelatin silver Print

小野隆太郎

ジョージ・イーストマン 1920年

Gelatin silver Print

ベレニス・アボット

アンドレ・ジッド 1927年

Palladium

エドワード・スタイケン

リヒャルト・シュトラウス 1904年

Photogravure

ユーサフ・カーシュ

ウィンストン・チャーチル 1941年

Gelatin silver Print

フィリップ・ハルスマン

アルベルト・アインシュタイン 1947年

Gelatin silver Print

ユーサフ・カーシュ

イゴール・ストラヴィンスキー 1956年

Gelatin silver Print

イモジン・カニンハム

アルフレッド・スティーグリッツ 1934年

Gelatin silver Print

イモジン・カニンハム

父、90歳 1936年

Gelatin silver Print

ジゼル・フロイント

アンドレ・マルロー 1935年

Gelatin silver Print

アーノルド・ニューマン

ホアン・ミロ 1979年

Gelatin silver Print

木村伊兵衛

大内和江 1951年

Gelatin silver Print

土門拳

小林古径 1951年

Gelatin silver Print

土門拳

吉田一穂 1949年

Gelatin silver Print

土門拳

イサム・ノグチ 1950年

Gelatin silver Print

土門拳

梅原龍三郎 1940年

Gelatin silver Print

森山大道

加賀まり子 1964年

Gelatin silver Print

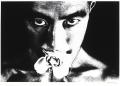

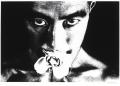

細江英公

薔薇刑 #32 1962年

Gelatin silver Print

東松照明

「長崎」片岡律代さん 1961年

Gelatin silver Print

ウォーカー・エヴァンス

小作農家の妻、アラバマ 1936年

Gelatin silver Print

ウォーカー・エヴァンス

港湾労働者、ハバナ 1932年

Gelatin silver Print

ポール・ストランド

若い男 1951年

Gelatin silver Print

ロベール・ドアノー

ソウヴァル通りの解体処理場 1968年

Gelatin silver Print

ガロ・ケシシャン

タイトル不詳 1989年

Gelatin silver Print

マルコス・ツィーマーマン

イスマエル・レイニエロ 1997年

Gelatin silver Print

ダイアン・アーバス

刺青の男 1970年

Gelatin silver Print

ゲオルギ・ネイコフ

男 1980年代

Gelatin silver Print

オハラ・ケン

ONE 469, N.Y.CITY 1968年

Gelatin silver Print

オハラ・ケン

ONE 31, N.Y.CITY 1968年

Gelatin silver Print

吉川富三

「諸星風貌」和辻哲郎(哲学者) 1949年

Gelatin silver Print

吉川富三

「諸星風貌」小林秀雄(評論家) 1967年

Gelatin silver Print

吉川富三

「諸星風貌」中 勘助(作家) 1955年

Gelatin silver Print

吉川富三

「諸星風貌」広津和郎(作家) 1948年

Gelatin silver Print

吉川富三

「諸星風貌」熊谷守一(洋画家) 1963年

Gelatin silver Print

12. 24土門 拳 写真展「路上」 -写大ギャラリー土門拳コレクションより- (1/11~3/29)

2024年4月15日(月) – 6月1日(土)

本展は、写大ギャラリーが収蔵する約1,200点の土門拳作品の中から、戦前、戦中、戦後にわたって、路上で撮影されたスナップ写真を集めて展示するものです。

昭和の写真界の巨匠 土門拳の生涯にわたる写真作品は、「古寺巡礼」や「文楽」など日本の美術・伝統文化に関わるもの、「風貌」など著名な人物のポートレート、そして「ヒロシマ」や「筑豊のこどもたち」に代表される社会的な問題を扱ったものなどに大別できます。

1950年代より写真雑誌の月例コンテストの審査員を務めながら、「カメラとモチーフの直結」「絶対非演出の絶対スナップ」といった考えに基づく「リアリズム写真運動」を先導した土門拳。土門の作品の中でも、カメラを持って街に出て、それぞれの時代の人々を生き生きと捉えようとしたスナップ写真は、「ヒロシマ」や「筑豊のこどもたち」などテーマを絞って撮影されたシリーズよりもなお、一枚一枚の写真の中に、その時代の社会の状況をリアルに写し込んでいると言えます。

主に中判・大判カメラを用いて被写体を徹底的に凝視し、揺るぎない構図で撮影された「古寺巡礼」や「風貌」などの作品群と、一瞬の間合いで被写体の本質に迫ろうとする路上でのスナップ写真は、一見全く別のジャンルの写真のように感じられますが、常に日本人としてのアイデンティティや美意識への問いかけを続けていた土門にとって、それらは一貫したテーマであったと言えるでしょう。

本展では、戦前の下町の庶民の生活、戦時下の出征兵士を見送る人々、戦後の混乱期、子供たち、デモなど、それぞれの時代を象徴する昭和の日本人の姿を記録した作品を紹介しながら、激しく変化する時代の中で生きる人々のたくましさと、そこに投げかけられた土門の真摯なまなざしを感じていただければと存じます。

山形県酒田市に生まれ。中学時代より画家を志すが、家の事情で断念。1933年に営業写真館である宮内幸太郎写真場の内弟子となるが、報道写真家を目指し、1935年、ドイツから帰国した名取洋之助が設立した日本工房に入社。対外宣伝誌『NIPPON』で数多くの撮影を手がける。戦後は絶対非演出の「リアリズム写真」をカメラ雑誌などで提唱し、写真界に大きな影響を与えた。1958年に写真集『ヒロシマ』を刊行、国内外で高い評価を得る。筑豊炭鉱地帯の窮状を取材した1960年刊行の写真集『筑豊のこどもたち』は10万部を超えるベストセラーとなる。その後、仏像や寺院、古陶磁などの伝統工芸品や風景など、一貫して日本を撮り続けた。1979年に脳血栓を起こして昏睡状態となり、その後目覚める事なく1990年に心不全のため死去。

写大ギャラリーでは、土門拳の生前に約1,200点のオリジナル・プリントを収集している。

会期

2015年1月11日(日) – 3月29日(日)

開館時間

10:00~20:00

休館日

会期中無休

会場

東京工芸大学 写大ギャラリー

〒164-8678 東京都中野区本町2-4-7 5号館(芸術情報館)2F

TEL 03-3372-1321 (代)

地下鉄丸ノ内線/大江戸線 中野坂上駅下車 1番出口・徒歩7分

入場料

無料

展示作品

モノクロ写真作品 50点

主催

東京工芸大学 芸術学部

土門拳

仲見世昼景 1937~1940年

Gelatin silver print

土門拳

大道芸人 1937~1940年

Gelatin silver print

土門拳

大道芸人 1937~1940年

Gelatin silver print

土門拳

木戸銭 1937~1940年

Gelatin silver print

土門拳

屋台寿司 1937~1940年

Gelatin silver print

土門拳

金魚釣り 1937~1940年

Gelatin silver print

土門拳

夜店の客 1937~1940年

Gelatin silver print

土門拳

金魚釣り 1937~1940年

Gelatin silver print

土門拳

ロック(六区)の夜 1937~1940年

Gelatin silver print

土門拳

出征兵士を送る 1938年頃

Gelatin silver print

土門拳

兵士(陸戦隊)の行進 1937年頃

Gelatin silver print

土門拳

出征兵士を送る家族 1938年頃

Gelatin silver print

土門拳

出征兵士を送る 1938年頃

Gelatin silver print

土門拳

軍楽隊行進 1938年頃

Gelatin silver print

土門拳

こま回し 1953年

Gelatin silver print

土門拳

かなへび 1955年

Gelatin silver print

土門拳

鉄棒ごっこ 1955年

Gelatin silver print

土門拳

しんこ細工 1955年

Gelatin silver print

土門拳

紙芝居 1953年

Gelatin silver print

土門拳

ゴミ捨て場 1953年

Gelatin silver print

土門拳

近藤勇と鞍馬天狗 1955年

Gelatin silver print

土門拳

お嫁さん 1953年

Gelatin silver print

土門拳

お嫁さん 1953年

Gelatin silver print

土門拳

お嫁さん 1953年

Gelatin silver print

土門拳

お嫁さん 1953年

Gelatin silver print

土門拳

焼芋泥棒 1946年

Gelatin silver print

土門拳

残飯 1950年

Gelatin silver print

土門拳

隻脚 1951年

Gelatin silver print

土門拳

戦盲 1952年頃

Gelatin silver print

土門拳

ぼたん雪 1952年

Gelatin silver print

土門拳

雨の街角 1953年

Gelatin silver print

土門拳

吹き降り 1954年

Gelatin silver print

土門拳

野次馬 1950年頃

Gelatin silver print

土門拳

路傍 1955年

Gelatin silver print

土門拳

どしゃ降り 1955年

Gelatin silver print

土門拳

ムシロ旗 1953年

Gelatin silver print

土門拳

デモ行進 1953年

Gelatin silver print

土門拳

抗議 1953年

Gelatin silver print

土門拳

砂川の人々 1955年

Gelatin silver print

土門拳

衝突 1955年

Gelatin silver print

土門拳

衝突 1955年

Gelatin silver print

土門拳

楯 1967年

Gelatin silver print

土門拳

投石 1967年

Gelatin silver print

吉川富三

「諸星風貌」土門拳 1974年

Gelatin silver print

土門拳

三人の傷痍軍人 1952年頃

Gelatin silver print

土門拳

こさめ 1953年

Gelatin silver print

土門拳

チンドン屋 1951年

Gelatin silver print

10. 202014 フォックス・タルボット賞 入賞作品発表および表彰式

2014年10月31日(金) – 11月16日(日)

2014 入賞者一覧

| 第一席 | 晴れのち晴れ | 福田 宏美 |

| 第二席 | The bottom of San Francisco | 上木 健裕 |

| 第三席 | 舞湯屋 | 鈴木 貞一 |

| 佳作 | 僕らが奏でる | 高田 有輝 |

| 佳作 | After 2295 days | 伍 永健 |

| 佳作 | 風船世界 | 孫 華 |

| 佳作 | 今ここをゼロとするなら | 小林 美加子 |

| 佳作 | 博 | 瀧澤 優理子 |

| モノクロ賞 | 境界 | 吉田 志穂 |

09. 02-写大ギャラリー所蔵ヴィンテージ・プリントによる-

森山大道 写真展「アクシデント」 (9/22~10/26)

2014年9月22日(月) – 10月26日(日)

日本を代表する写真家として1960年代より活躍する森山大道。近年では、ニューヨーク、パリ、ロンドンなど、海外の美術館で大規模な展覧会が開催され、世界各地で写真集が出版されるなど、国際的な評価も高まっています。

東京工芸大学写大ギャラリーでは、「にっぽん劇場写真帖」や「写真よさようなら」など、1960年代から1970年代に制作された森山の初期の代表的な作品の貴重なヴィンテージ・プリント※を約一千点所蔵しています。

本展は、この写大ギャラリー収蔵作品の中から、森山が1969年に写真雑誌『アサヒカメラ』で一年間(12回)にわたって連載した作品「アクシデント」を一挙展示するものです。

「アクシデント」シリーズは、事件や事故など社会的でタイムリーな題材を扱いつつ、テレビ画面やポスターの複写といった手法が大胆に取り入れられており、写真の時代性や複製性を問う、森山初期の重要なシリーズとして近年特に高く評価されています。

写大ギャラリーが収蔵する「アクシデント」シリーズのヴィンテージ・プリントには、『アサヒカメラ』に掲載された作品の他に、未掲載カットやトリミング違いなどの作品も多数含まれています。本展はそれらも合わせて展示することにより、当時の森山の挑戦的な試みの全貌を伺い知ることができる展覧会となるでしょう。

※ ヴィンテージ・プリントとは、写真家が撮影した当時に制作されたプリントを指し、写真家の撮影時の意図を最も表すものとして、美術館等では特に重要なプリントとされる。

大阪府生まれ。商業デザイナーを経て、写真家の岩宮武二、細江英公に師事。1963年よりフリーの写真家として独立。以降、写真雑誌などで作品を発表し続ける。

1967年に「にっぽん劇場」で日本写真批評家協会新人賞を受賞。1969~70年には多木浩二や中平卓馬による写真同人誌『プロヴォーク』に参加し、ハイコントラストで粗粒子な先鋭的写真表現を展開した。1983年に日本写真家協会年度賞、2003年第44回毎日芸術賞、2004年ドイツ写真家協会賞などを受賞多数。日本のみならず、海外でも高く評価されており、アメリカ、イギリス、フランス、オーストリア、ベルギー、ドイツ、中国、スペインなどでも個展を開催。現在も精力的に制作を続ける傍ら、東京工芸大学客員教授も務める。

会期

2014年9月22日(月) – 10月26日(日)

開館時間

10:00~20:00

休館日

会期中無休

会場

東京工芸大学 写大ギャラリー

〒164-8678 東京都中野区本町2-4-7 5号館(芸術情報館)2F

TEL 03-3372-1321 (代)

地下鉄丸ノ内線/大江戸線 中野坂上駅下車 1番出口・徒歩7分

入場料

無料

展示作品

モノクロ写真作品 50点

主催

東京工芸大学 芸術学部

森山大道

「アクシデント・1」ある七日間の映像 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・1」ある七日間の映像 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・1」ある七日間の映像 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・2」新宿25時 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・2」新宿25時 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・2」新宿25時 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・2」新宿25時 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・2」新宿25時 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・2」新宿25時 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・2」新宿25時 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・2」新宿25時 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・3」この下に高田あり 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・3」この下に高田あり 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・3」この下に高田あり 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・3」この下に高田あり 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・4」死角 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・4」死角 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・4」死角 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・4」死角 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・4」死角 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・4」死角 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・4」死角 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・4」死角 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・4」死角 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・4」死角 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・6」事故 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・6」事故 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・6」事故 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・6」事故 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・6」事故 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・6」事故 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・6」事故 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・6」事故 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・6」事故 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・6」事故 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・6」事故 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・6」事故 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・5」空と海の間で 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・5」空と海の間で 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・5」空と海の間で 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・5」空と海の間で 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・5」空と海の間で 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・5」空と海の間で 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・5」空と海の間で 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・7」そして、だれもいなくなった 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・7」そして、だれもいなくなった 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・8」スタア 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・8」スタア 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・8」スタア 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・8」スタア 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・8」スタア 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・8」スタア 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・8」スタア 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・8」スタア 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・10」黒い日曜日 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・10」黒い日曜日 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・10」黒い日曜日 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・10」黒い日曜日 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・10」黒い日曜日 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・10」黒い日曜日 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・10」黒い日曜日 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・10」黒い日曜日 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・12」10. 21 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・12」10. 21 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・12」10. 21 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・12」10. 21 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・12」10. 21 1969年

Gelatin silver print

森山大道

「アクシデント・12」10. 21 1969年

Gelatin silver print

05. 30オサム・ジェームス・中川 講演

「沖縄 ― GAMA/BANTA/REMAINSについて」 6月7日(土)

本展開催にあわせ、平成26年度日本写真芸術学会年次大会において、オサム・ジェームス・中川氏の特別講演が行われます。一般の方もご入場になれますので、ぜひご聴講下さい。

内容

オサム・ジェームス・中川 講演

「沖縄 ― GAMA/BANTA/REMAINSについて」

日時

2014年6月7日(土) 13:30~14:15 会期中無休・入場無料

会場

東京工芸大学 芸術情報館1Fメインホール(入場無料)

日本写真芸術学会

http://www.jsahp.org

05. 26オサム・ジェームス・中川 写真展

「沖縄 ― GAMA/BANTA/REMAINS」 6月2日(月)~8月3日(日)

2014年6月2日(月) – 8月3日(日)

太平洋戦争末期、壮絶な地上戦の舞台となって多くの犠牲者を出し、いまもなお米軍基地問題などによって、日本とアメリカの間で翻弄され続けている沖縄。

本展は、アメリカを拠点に活動する写真家オサム・ジェームス・中川による、沖縄戦の記憶が残る場所をテーマとした、「GAMA」「BANTA」「REMAINS」3つのシリーズから構成されます。

「GAMA」は、戦時中に病院壕や避難壕として使用され、集団自決や虐殺によって多くの住民が悲惨な死を遂げた自然の洞窟内部を、長時間露光で捉えた作品。

「BANTA」は、沖縄戦末期に、追い詰められ逃げ場所を失った住民が身を投げた、海面まで数十メートルの断崖を高解像度のデジタル写真で描いた作品。

そして「REMAINS」は、いまも各地に点在する戦争の痕跡を辿って記録した作品です。

これらの作品は、それぞれ違うアプローチで制作されていますが、どれも沖縄の豊かで美しい風土に沁みついた、人々の悲しみの記憶と歴史を可視化しようとしており、圧倒的な存在感をもって見る者に迫ってきます。

アメリカに生まれ、幼少期を日本で過ごし、沖縄出身の妻を持つ中川にとって、沖縄の過去を見つめることは、自らのアイデンティティを見つめることでもあるでしょう。

本展は、中川が捉えた沖縄を通して、決して忘れてはならない過去へと思いを巡らし、いま現在の私たち自身のアイデンティティと、これからについて考えるきっかけになるのではないかと存じます。

ニューヨーク生まれ。15才まで東京で生活し、その後渡米。ヒューストン大学で写真学修士号を取得。現在 米国インディアナ大学教授。

1995年に「第一回 東京国際写真ビエンナーレ」第2位(東京都写真美術館)。2009年に沖縄プロジェクトに対してグッゲンハイム奨学金を受ける。2010年「第26回 東川賞」新人賞を受賞。2012年「アルル国際写真祭」においてディスカバリー賞ノミネート。

主な個展に「窓:1989-1999」(ヒューストン写真センター、2000年)、「バンタ:沁みついた記憶」(佐喜眞美術館、銀座ニコンサロン他、2009〜2010年)など。主なグループ展として「コモン・グラウンド」(コーコラン美術館、2004年)、「アフター・フォトショップ」(メトロポリタン美術館、2012年)、「戦争/写真」(ヒューストン美術館、2012年)などがある。作品はメトロポリタン美術館、ジョージ・イーストマン・ハウス国際写真美術館、東京都写真美術館などにコレクションされている。

会期

2014年6月2日(月) – 8月3日(日)

開館時間

10:00~20:00

休館日

会期中無休

会場

東京工芸大学 写大ギャラリー

〒164-8678 東京都中野区本町2-4-7 5号館(芸術情報館)2F

TEL 03-3372-1321 (代)

地下鉄丸ノ内線/大江戸線 中野坂上駅下車 1番出口・徒歩7分

入場料

無料

展示作品

カラー写真作品 25点

主催

東京工芸大学 芸術学部

特別講演

本展開催にあわせ、平成26年度日本写真芸術学会年次大会において、オサム・ジェームス・中川氏の特別講演が行われます。一般の方もご入場になれますので、ぜひご聴講下さい。

オサム・ジェームス・中川 講演「沖縄 ― GAMA/BANTA/REMAINSについて」

2014年6月7日(土) 13:30~14:15 会期中無休・入場無料

会場:東京工芸大学 芸術情報館1Fメインホール(入場無料)

日本写真芸術学会:http://www.jsahp.org

オサム・ジェームス・中川

「GAMA」Gama #001, 2009 2009年

オサム・ジェームス・中川

「GAMA」Gama #004, 2009 2009年

オサム・ジェームス・中川

「GAMA」Gama #006, 2009 2009年

オサム・ジェームス・中川

「GAMA」Gama #012, 2010 2010年

オサム・ジェームス・中川

「GAMA」Gama #021, 2011 2011年

オサム・ジェームス・中川

「GAMA」Gama #028, 2011 2011年

オサム・ジェームス・中川

「BANTA」Okinawa #001, 2008 2008年

オサム・ジェームス・中川

「BANTA」Okinawa #002, 2008 2008年

オサム・ジェームス・中川

「BANTA」Okinawa #007, 2008 2008年

オサム・ジェームス・中川

「BANTA」Okinawa #009, 2011 2011年

オサム・ジェームス・中川

「BANTA」Okinawa #017, 2012 2012年

オサム・ジェームス・中川

「BANTA」Okinawa #018, 2013 2013年

オサム・ジェームス・中川

「REMAINS」city / 町, 2001 2001年

オサム・ジェームス・中川

「REMAINS」sea / 海, 2001 2001年

オサム・ジェームス・中川

「REMAINS」bullet holes / 弾痕, 2006 2006年

オサム・ジェームス・中川

「REMAINS」fence / 柵, 2006 2006年

オサム・ジェームス・中川

「REMAINS」gate / 鳥居, 2006 2006年

オサム・ジェームス・中川

「REMAINS」map / 地図, 2006 2006年

オサム・ジェームス・中川

「REMAINS」memorial / 記念碑, 2006 2006年

オサム・ジェームス・中川

「REMAINS」rain / 雨, 2006 2006年

オサム・ジェームス・中川

「REMAINS」road / 道, 2006 2006年

オサム・ジェームス・中川

「REMAINS」tank / 戦車, 2006 2006年

オサム・ジェームス・中川

「REMAINS」wall / 壁, 2006 2006年

オサム・ジェームス・中川

「REMAINS」1 thousand cranes / 千羽鶴, 2006 2006年

オサム・ジェームス・中川

「REMAINS」hand grenade / 手榴弾, 2008 2008年

オサム・ジェームス・中川

「REMAINS」bones / 骨, 2009 2009年

オサム・ジェームス・中川

「REMAINS」shoes / 靴, 2009 2009年

04. 11「写真入門 - 6つのキーワード」

写大ギャラリー・ポートフォリオ・コレクションより (4/14~5/25)

2014年4月14日(月) – 5月25日(日)

1970年代以降、欧米では、写真のオリジナル・プリントの普及のために、著名な写真家の代表作を組み合わせたポートフォリオが数多く出版されてきました。

エドワード・スタイケンやポール・ストランド、ウォーカー・エバンスなど、歴史的な巨匠の名作として知られる写真を、オリジナル・プリントにして、10点~15点を専用の化粧箱に収納し、いわば永久保存版としてギャラリーや出版社によって発行されたものが多くあります。

また、そのようなベスト盤的なポートフォリオだけでなく、写真家個人やグループによって、一つのテーマやシリーズでまとめられた、最終的な表現媒体として企画されたポートフォリオも多く存在します。

近年では、日本国内においても、安井仲治や中山岩太など戦前に活躍した写真家のプリントを、オリジナル・ネガから復刻したポートフォリオが出版されるなど、写真史研究の新たな資料としても注目を集めています。

このようにポートフォリオは、写真家の足跡や作風をオリジナルで知ることのできる最適な資料であり、大学という教育機関付属の写大ギャラリーでは、1975年の開設以来、これまでに40種類以上のポートフォリオを収集してきました。

4月は本学でも多くの新入生を迎えます。本展は、これから写真を学ぼうとする学生や、これから写真の歴史やオリジナル・プリントに興味を持たれる方のために、写大ギャラリーが収蔵するポートフォリオ・コレクションより、「自然」「人」「もの」「かげ」「建物」「都市」という、写真を楽しむ6つのキーワードに沿って作品を選んで展示するものです。

会期

2014年4月14日(月) – 5月25日(日)

開館時間

10:00~20:00

休館日

会期中無休

会場

東京工芸大学 写大ギャラリー

〒164-8678 東京都中野区本町2-4-7 5号館(芸術情報館)2F

TEL 03-3372-1321 (代)

地下鉄丸ノ内線/大江戸線 中野坂上駅下車 1番出口・徒歩7分

入場料

無料

展示作品

モノクロ/カラー写真作品 約40点

主催

東京工芸大学 芸術学部

カール・チアレンザ Carl Chiarenza

Untitled Triplych 204 1992年

Gelatin silver Print

瑛 九 Ei Kyu

庭 1951年

Gelatin silver Print

ハロルド・ジョーンズ Harold Jones

Reader 1984年

Gelatin silver Print

中山 岩太 Iwata Nakayama

イーヴ 1940年

Gelatin silver Print

ポール・ストランド Paul Strand

On My Doorstep, Abstraction, Porch Shadows, Connecticut 1915年

Gelatin silver Print

安井 仲治 Nakaji Yasui

斧と鎌 1931年

Gelatin silver Print

マイナー・ホワイト Minor White

“Jupiter”, Windowsill Daydreaming, Rochester, New York 1955年

Gelatin silver Print

奈良原 一高 Ikko Narahara

「消滅した時間」二つのサンタクロース ニューヨーク 1972年

Gelatin silver Print

エドワード・スタイケン Edward Steichen

The Flatiron, New York 1905年

Photogravure

ポール・ストランド Paul Strand

Truckman’s House, New York 1920年

Gelatin silver Print

ウォーカー・エヴァンス Walker Evans

Farmhouse, Westchester Country, New York 1936年

Gelatin silver Print

大辻 清司 Kiyoji Ootsuji

焼け残りの蔵 1950年頃

Gelatin silver Print

スティーブン・ショア Stephen Shore

Coronado Street, Los Angeles, California

RP

ブレット・ウエストン Brett Weston

Spanish Village, Spain 1971年

Gelatin silver Print

石元 泰博 Yasuhiro Ishimoto

「桂」中書院東庭から楽器の間ごしに新御殿を望む 1981年

Gelatin silver Print

エドワード・スタイケン Edward Steichen

Moonrise, Mamaroneck, New York 1904年

Photogravure

アンセル・アダムス Ansel Adams

Thunderstorm, Yosemite Vally, California, ca. 1940年

Gelatin silver Print

マイナー・ホワイト Minor White

“Jupiter”, Birdlime and Suf, Point Lobos, California 1951年

Gelatin silver Print

エルンスト・ハース Ernest Haas

“The Creation”, Surtsey Volcano, near Iceland 1965年

Dye-Transfer Print

ルイス・ボルツ Lewis Baltz

Near Reno 1986年

Gelatin silver Print

エドワード・スタイケン Edward Steichen

Heavy roses, Voulangis, France 1941年

Photogravure

エドワード・スタイケン Edward Steichen

Gorham Sterling, New York 1930年

Gelatin silver Print

エドワード・スタイケン Edward Steichen

Matches and Match Boxes 1926年

Gelatin silver Print

カッティーナ・ボート Kattina Both

Akitah Cigarets 1930-1931年

Gelatin silver Print

ヘルベルト・バイヤー Herbert Bayer

Glass Eyes 1928年

Gelatin silver Print

大辻 清司 Kiyoji Ootsuji

だいじな釘 1975年

Gelatin silver Print

アルベルト・ブラガグリア Alberto Bragaglia

The Producer Emidio Dememedio 1910-1920年頃

Gelatin silver Print

ベレニス・アボット Berenice Abbott

Jean Cocteau 1927年

Palladium

ポール・ストランド Paul Strand

Blind Woman, New York 1916年

Gelatin silver Print

ルチア・モホリ Lucia Moholy

Dr. Franz Roh 1926年

Gelatin silver Print

エド・ヴァン・デル・エルスケン Ed Van Der Elsken

Paris of the Fifties 1950年

Gelatin silver Print

ユージン・スミス W. Eugene Smith

ウェールズの炭鉱夫 1950年

Gelatin silver Print

細江 英公 Eikoh Hosoe

「Luna Rossa」20世紀末の証人達 1992年

Gelatin silver Print

NASA

A Quarter Century of Space #10 1969年

Dye-Transfer Print

ウィリアム・クライン William Klein

St. Patrick’s Day, March 1955年

Gelatin silver Print

川田 喜久治 Kikuji Kawada

「聖なる世界」ザンクト・パウリの女 1969年

Gelatin silver Print

ルネ・ブリ Rene Burri

サン・パウロ ブラジル 1960年

Gelatin silver Print

川田 喜久治 Kikuji Kawada

「Eureka 全都市 Multigraph」全都市-見る男 2001年

Ink Jet Print

01. 30土門 拳 写真展「手」 —写大ギャラリー土門拳コレクションより— (1/20~3/28)

2014年1月20日(月) – 3月28日(金)

本展は、「古寺巡礼」や「ヒロシマ」、「筑豊のこどもたち」などで知られる昭和の日本写真界の巨匠 土門拳の作品より、「手」に着目して作品を展示するものです。

昭和10年(1935年)に日本工房に入社し、写真家としての本格的なスタートを切った土門拳は、昭和13年頃より伝統工芸の職人などの取材を始め、その優れた手業を記録するため、職人たちの手元を撮影した作品を多く残しています。

その後、生涯をとおして写真におけるリアリズムと日本の美を追求し続けた土門は、著名人のポートレートや庶民のスナップ、文楽などの伝統芸能、寺院・仏像など、多様な被写体と対峙していきますが、それらの作品の中には、「手」の仕草や「手」そのものの佇まい、あるいは造形美などにより、まるで画面の中から「手」が語りかけてくるような写真が数多く存在します。

「目は口ほどにものを言う」といわれますが、手もまた多くの情報を発信する身体の部位といえるでしょう。本展では、土門の鋭い眼差しによって捉えられた、様々な「手」の表情 から、そこに映し出された時代や文化、そして日本の美を感じとっていただければと存じます。

山形県酒田市に生まれ。中学時代より画家を志すが、家の事情で断念。1933年に営業写真館である宮内幸太郎写真場の内弟子となるが、報道写真家を目指し、1935年、ドイツから帰国した名取洋之助が設立した日本工房に入社。対外宣伝誌『NIPPON』で数多くの撮影を手がける。戦後は絶対非演出の「リアリズム写真」をカメラ雑誌などで提唱し、写真界に大きな影響を与えた。1958年に写真集『ヒロシマ』を刊行、国内外で高い評価を得る。筑豊炭鉱地帯の窮状を取材した1960年刊行の写真集『筑豊のこどもたち』は10万部を超えるベストセラーとなる。その後、仏像や寺院、古陶磁などの伝統工芸品や風景など、一貫して日本を撮り続けた。1979年に脳血栓を起こして昏睡状態となり、その後目覚める事なく1990年に心不全のため死去。

写大ギャラリーでは、土門拳の生前に約1,200点のオリジナル・プリントを収集している。

会期

2014年1月20日(月) – 3月28日(金)

開館時間

10:00~20:00

休館日

会期中無休

会場

東京工芸大学 写大ギャラリー

〒164-8678 東京都中野区本町2-4-7 5号館(芸術情報館)2F

TEL 03-3372-1321 (代)

地下鉄丸ノ内線/大江戸線 中野坂上駅下車 1番出口・徒歩7分

入場料

無料

展示作品

モノクロ/カラー写真作品 約40 点

主催

東京工芸大学 芸術学部

土門拳

古寺巡礼第二集 飛鳥寺金堂釈迦如来坐像右手 1965年

Gelatin silver Print

土門拳

古寺巡礼第二集 神護寺文覚四十五箇条起請文巻尾

Gelatin silver Print

土門拳

古寺巡礼第三集 浄瑠璃寺金堂吉祥天立像施無畏印手詳細 1965年頃

Chromogenic Print

土門拳

古寺巡礼第三集 浄瑠璃寺金堂吉祥天立像如意宝珠手詳細 1965年頃

Chromogenic Print

土門拳

土門拳自選作品集1 棟方志功 1967年

Chromogenic Print

土門拳

土門拳自選作品集2 金魚釣り 1937~1940年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集2 出征兵士を送る 1937年頃

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集2 衣料配給に集まる人々 1937年頃

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集2 弓道訓練 1941年頃

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集2 消毒 1941年頃

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集2 出征 1941年頃

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集2 内職 凧 1954年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集2 内職 起き上がりこぼし 1954年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集2 託児所の母子 1952年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集2 泣き虫 1952年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集2 散髪 1959年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集2 お茶汲み 1959年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集2 るみえちゃんとさゆりちゃん 1959年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集2 針仕事 1957年~1958年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集2 琴 1957年~1958年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 永井荷風 1951年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 武者小路実篤 1954年頃

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 柳田国男 1951年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 井伏鱒二 1954年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 山田耕筰 1942年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 藤田嗣冶 1942年頃

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 人形師の手 1938年頃

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 飾り職人(箔押し) 1938年頃

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 金箔飾り職人 1938年頃

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 染紋師 1938年頃

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 筆匠 1938年頃

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 傘屋 1938年頃

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 陶工(轆轤) 1940年頃

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 文楽かしらの彩色 1940~1943年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 文楽五つの糸 1940~1943年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 文楽吉田文五郎の手 1940~1943年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 文楽吉田文五郎の左手 1940~1943年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 文楽三味線鶴沢清六の手 1940~1943年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 文楽三味線鶴沢清六の左手 1940~1943年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 文楽三味線の右・左 1940~1943年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 広隆寺不空羅索観音立像手 1939年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 室生寺弥勒堂釈迦如来坐像右手 1940年

Gelatin silver Print

土門拳

土門拳自選作品集3 平等院鳳凰堂阿弥陀如来坐像弥陀定印 1961年

Gelatin silver Print

2013. 2013. 11. 08中川運河を写真でみつめる (12/3~12/13:ギャラリートーク 12/6)

名古屋大学教養教育院プロジェクトギャラリー「clas」が開催する写真展のギャラリートークに、写大ギャラリー・柴田さやかが出席します。

概要

中川運河の水上から撮影された写真を,日常的に目にする様々なメディアを使って展示します.

かつて名古屋を支えた水運の要として重要な役割を担っていた中川運河は,現在役目を終え,豊かな水面と産業景観を提供しています.それらに対する眼差しを,多様性を持った写真画像へ向けることであらたな風景を発見するきっかけになればと考えています.

会期

2013年12月3日[火] – 12月13日[金] 10:00-18:00(土日はお休み,最終日は17:00まで)

ギャラリートーク

2013年12月6日[金] 17:00-18:00

荘司陽太 名古屋大学情報科学研究科

柴田さやか 東京工芸大学芸術学部写大ギャラリー

主催・共催

主催:名古屋大学情報科学研究科茂登山研究室

共催:名古屋大学教養教育院

入場料・予約

入場無料

予約不要

公式ページ

Various Media Photograph 中川運河を写真でみつめる

10. 20写真展 「よそおい」 写大ギャラリー・コレクションより (11/17~12/25)

2013年11月17日(日) – 12月25日(水)

本展は、写大ギャラリーが所蔵する1万点以上のオリジナルプリント・コレクションの中から、 人々の「よそおい」に着目して作品をセレクションし展示するものです。

「よそおい」という言葉は、人々が身なりを整えたり着飾ったりすることや、服装やファッション のスタイルなど、主として外観についての事柄を意味します。また、人々が外見や身振り、表情などによって、自分の内面を隠して他者へ見せかけるような場合にも使用されることがあります。

人物を撮影した写真には、被写体となった人々の服装の趣味や嗜好だけでなく、職業や身分、さらには、その時代の流行やその地域の生活や風俗など、多くの情報が「よそおい」として象徴化され記録されています。

また同時に人物が撮影された写真には、シャッターを切る瞬間に、その被写体となった人物がカメラを意識することによって、その写真を見る他者を意識した無意識の演技(=よそおい)が記録されているとも言えます。

本展では、肖像写真やファッション写真、スナップ写真、集合写真、セルフポートレートなど、いくつかのパートに分けて作品を選び、「よそおい」として写真に表象されている時代や文化、あるいは被写体と撮影者との「見る/見られる」関係についても考えていきます。

会期

2013年11月17日(日) – 12月25日(水)

開館時間

10:00~20:00

休館日

会期中無休

会場

東京工芸大学 写大ギャラリー

〒164-8678 東京都中野区本町2-4-7 5号館(芸術情報館)2F

TEL 03-3372-1321 (代)

地下鉄丸ノ内線/大江戸線 中野坂上駅下車 1番出口・徒歩7分

入場料

無料

展示作品

モノクロ/カラー写真作品 約40 点

主催

東京工芸大学 芸術学部

モニク・ティローフレ Monique Tirouflet

無題 1977年

Gelatin silver Print

ニコラ・ペルシャイト Nicola Perched

少女像 1920年代

Gelatin silver Print

ニコラ・ペルシャイト Nicola Perched

初夏 1920年代

Gelatin silver Print

江崎三郎 Saburou Ezaki

女 1931年

ルイス・ハイン Lewis Wiches Hinw

児童労働の記録 1913年

ラッセル・リー Russell Lee

FSAポートフォリオ

Dye-transfer

ラッセル・リー Russell Lee

FSAポートフォリオ

Dye-transfer

宮武東洋 Toyo Miyatake

マンザナ日本人・日系人 強制収容所

ニール・スレイヴン Neal Slavin

Welcome Twins 1979年

エドワード・スタイケン Edward Steichen

IN THE STUDIO 1929年

Gelatin silver Print

イモジン・カニンハム Imogen Cunningham

Self-Portrait,1974 1974年

Gelatin silver Print

近藤福雄 Tomio Kondou

佐渡万華鏡 1933年

Gelatin silver Print

近藤福雄 Tomio Kondou

佐渡万華鏡 1922年

Gelatin silver Print

近藤福雄 Tomio Kondou

佐渡万華鏡 1923年

Gelatin silver Print

近藤福雄 Tomio Kondou

佐渡万華鏡 1935年

Gelatin silver Print

須田一政 Issei Suda

喚声・上野恩師公園にて 1973年

Gelatin silver Print

須田一政 Issei Suda

風姿花伝 1976年

Gelatin silver Print

須田一政 Issei Suda

風姿花伝 1976年

Gelatin silver Print

エドワード・スタイケン Edward Steichen

IN THE STUDIO 1927年

Gelatin silver Print

アーヴィング・ペン Irving Penn

フローレンスの少女 1948年

Gelatin silver Print

大辻清司 Otsuji Kiyoji

美術家の肖像 1950年

Gelatin silver Print

木村伊兵衛 Ihei Kimura

パリ、マヌカン 1954年

Gelatin silver Print

佐藤明 Akira Sato

マリリン・モンロー 1954年

Gelatin silver Print

ポール・ストランド Paul Strand

On My Doorstep 1945年

Gelatin silver Print

石元泰博 Yasuhiro Ishimoto

シカゴ、シカゴ 1959-1961年

Gelatin silver Print

蛭田有一 Yuishi Hiruta

Antonio Saura 1986年

Gelatin silver Print

ロベール・ドアノー Robert Doisneau

Nicole Courcel 1949年

Gelatin silver Print

ジョルジア・フィオリオ Giorgia Fiorio

マグロ漁船員、サン・ピエトロ、サル 1999年

Gelatin silver Print

オノデラ・ユキ Yuki Onodera

Portrait de Fripes 1996年

Gelatin silver Print

オノデラ・ユキ Yuki Onodera

Portrait de Fripes 1995年

Gelatin silver Print

オノデラ・ユキ Yuki Onodera

Portrait de Fripes 1997年

Gelatin silver Print

オノデラ・ユキ Yuki Onodera

Portrait de Fripes 1994年

Gelatin silver Print

10. 162013 フォックス・タルボット賞 入賞作品発表および表彰式・受賞作品展

2013年10月26日(土) – 11月15日(金)

10月26日(金)から11月15日(金)まで、東京工芸大学写大ギャラリーにて、2013フォックス・タルボット賞入賞写真展を開催します。

また、10月27日(日)11:00より、表彰式を行います。

フォックス・タルボット賞は、写真制作を志す新人の登竜門として、若い人々の努力成果を顕彰する目的で1979年に創設された賞です。

本賞の名称はイギリスのフォックス・タルボット美術館のご協力を得て、ネガ・ポジ・プロセスの発明者で近代写真術の父としてのウィリアム・ヘンリー・ フォックス・タルボット氏(英 William Henry Fox Talbot 1800~1877)の偉業をたたえて氏の名前を冠しました。

2013 入賞者一覧

| 第一席 | 夜の公園 | 魏 子涵 | 芸術学部写真学科3年 |

| 第二席 | View | 金 眞鉉 | 芸術学部インタラクティブメディア学科4年 |

| 第三席 | 私を旅立つ | 五味 航 | 芸術学部写真学科4年 |

| 佳作 | 妖花 | 佐藤 恵美 | 芸術学部写真学科3年 |

| 佳作 | 春のまなざし | 李 東雄 | 芸術学部写真学科4年 |

| 佳作 | 夢様年華 | 孫 華 | 芸術学部写真学科4年 |

| 佳作 | ここから | 中谷 風花 | 芸術学部写真学科3年 |

| 佳作 | サカン・ドラゴン | 鈴木 貞一 | 芸術学部写真学科3年 |

| モノクロ賞 | あの光の向こうに見えたもの | 渡邉 智裕 | 芸術学部写真学科4年 |

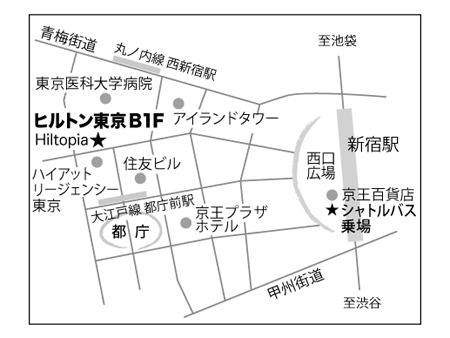

08. 10森山大道 -東京工芸大学写大ギャラリー所蔵作品による写真展- (8/15~9/2)

2013年8月15日(木) – 9月2日(月)

新宿クリエイターズ・フェスタ2013に写真展を出展します。

※会場は写大ギャラリーではありません。

1960年代より日本を代表する写真家として絶大な人気を誇る森山大道氏。近年では、ニューヨーク、パリ、ロンドンなど、海外の美術館での大規模な展覧会が開催され、世界各地で写真集が出版されるなど、国際的な評価もますます高まっています。

森山氏は、その活動の初期の段階から、新宿という街をテーマに多くの作品を撮り続けてきており、森山氏と新宿とは切っても切れない関係にあると言えます。新宿に程近い東京工芸大学写大ギャラリーでは、約一千点に及ぶ森山氏の1960年代から1970年代に制作された貴重なヴィンテージプリント*を所蔵しています。本展は、この貴重なヴィンテージプリント・コレクションの中から、新宿を含む選りすぐりの作品を展示するものです。

*ヴィンテージプリントとは、写真家が撮影した当時に制作されたプリントを指し、写真家の撮影時の意図を表すものとして、美術館等で特に貴重なプリントとされる。

1938年大阪生まれ。商業デザイナーとして大阪で活動した後、1961年に上京し、1964年よりフリーの写真家として活動を始める。1967年に日本 写真批評家協会新人賞を受賞。以降、現在まで写真雑誌や写真集などで精力的に作品を発表し続ける。ニューヨーク・メトロポリタン美術館、サンフランシスコ 近代美術館、国立国際美術館など国内外の美術館で展覧会が多数開催されている。東京工芸大学客員教授。

会期

2013年8月15日(木) – 9月2日(月)

開館時間

11:00〜18:30

会場

ヒルトピアアートスクエア(ヒルトン東京地下1階)

同時開催企画

Recommend 3

「森山大道」展 同時開催企画として、東京工芸大学大学院芸術学研究科メディアアート専攻写真領域 注目の若手作家3人による展覧会を開催します。

2013年8月15日(木) – 9月2日(月) 11:00~18:30

会場:ヒルトピアアートスクエア 展示室C(ヒルトン東京地下1階)

出品作品:長谷川 唯「灰は灰に、塵は塵に」、三善 チヒロ「Nobody wants to know him」、山下 良子「HOME SENSE」